寒食风雨疾辗转六甲子,

清明祭扫归冠裳来对谱;

衢州叶归根江山寻亲急,

株树排字派连根识梓叔。

一周前,衢州饶世伟会长辗转通过广昌宗亲联系我,说浙江江山有支冠裳饶氏是从广昌千善里迁出,问我了解情况不。我平时帮不少宗亲查谱寻根,却真没想过能遇到我自己老家的外迁派流。在简单了解情况后,约定清明时在广昌碰面。

4月3日,我提前一天回到广昌老家,问清了现存谱碟保管情况并打好招呼。第二天清明节上午9点多,我正在山头祭扫时接到饶世伟会长如约而来的电话。他们广昌坳背分迁派一行三十多人,将在下午到达广昌,我冠裳分迁宗亲会结伴而来,我们约定在高速路口会面。谁知后面好事多磨,后面我们又几经周则在下午快3点才在广昌县城见了面,我怕太晚,和我冠裳饶太水叔侄简单寒喧了几句,顾不上和饶旭华他们多招呼,就开车直奔千善乡。在过甘竹大桥的时候,因当地设置了危桥墩,太水宗亲的车过宽,只好委曲他坐上我的破车继续前行。

在路上,我大致介绍了广昌饶氏的分布情况,以前冠裳始祖三十公支下分迁情况。太水宗亲83岁的叔,和我爷爷同为“克”字辈,一位曾参加过抗美援朝的老兵,我完全看不出是80多岁的人,老人家精力很充沛。他问我别人都是“世绍钦名”,为什么我们的是“克”别人都说是搞错了。我告诉他这个问题我也说不出所以然来,但一定是没有搞错。冠裳饶氏最近三次修谱在光绪二十八年,民国1940年,和共和1991年。谱上和现存墓碑上都是“克”而不是“世”,这支字派歌约是在明代廉州太守饶秉鉴时代修的,千善三十公是甘竹饶家堡(三八公)的哥哥,但当地饶氏互有插迁混居,估计当时修谱时怕混乱,故意改动一个字吧。我同时告诉他,我们当地“名”字也易为“明”,三十公支下又分振卿,宣卿,定卿……四大支,因口头流传当地也较为混乱,有“名”有“明”,91年重修时,统一为“明”字辈。

太水宗亲也简单的向我介绍他那支分迁浙江江山的情况。他们那约有男丁200人左右。手上有一本祖上流传下来的手抄本,口传是从江西广昌千善里迁移到浙江的,当时开基祖带着五个儿子一个侄儿来到浙江江山开基,去浙江的时间约在乾隆年间,比广昌坳背那支早一年到衢州,他们曾在1937年借本地相邻另一支罴公的饶氏族人祠堂修过一次谱,但祖上一直希望后人能回江西老家寻亲。以前交通不方便,二地相隔千里,所以一直没能如愿……

太水叔叔问我,为什么广昌千善饶氏叫“冠裳饶氏”,我在这也简单介绍下:冠裳饶氏分迁派,冠裳市(不知道古时“市”是不是可以随便用)是广昌千善的旧地名,具体是什么时候改名的我也不知道,以前广昌人口很多,按广昌县志,在清中叶时交税男丁就达四十多万,现在称社会主义盛世,全县人口也不过20万。千善在三国仍在南丰县时属于“天授乡”,宋代广昌分立,约在元明的时候就叫“迁善里”了,现在去了走字底叫“千善乡”,我读书的时候人口约5000人,91年修谱时有饶氏男丁2000人左右。全是三十公的后裔。三十公是念三公第五子(念三公在广昌生的第二个儿子)从广昌东山迁入开基。千善位于广昌东北角,和南丰县交界,翻过三峰山就是福建境内,是个盆地,地势较高,有俗语“千善地善人不善,河水倒流广昌县”,三十公开基后,饶氏后人在此生息也千年有余,较著名的人物有,明代饶秀远,起兵克红巾有功封为县令,明代太子太保兼吏部尚书何文渊《广昌县重修极乐寺记》有记“有唐中叶,黄巢为乱,江西被扰,寺毁于兵,至元二十二年,僧慧广庵募缘,居人饒振卿施财重建。洪武僧普广住持,普广示寂,僧性海住持,性海示寂,正克(纟加克字?)间慧广住持,于时寺宇倾颓,且极卑小,不足开扬佛教,在寺僧徒发心齐戒誓欲开避寺基,增建殿宇。里有饒节妇冯氏,乃洪武初广昌县始开县治县尹饒秀远之孙妇也,二十六岁,夫饒宗病故,即罢容餙誓不再嫁,坚贞自守,今年六十五岁,即女妙慧,竭其妆奁之资助焉”。此文也在我家家谱上有记,文中提到的“饶振卿”就是我和太水宗亲共同的祖先。三十公支下外迁名录现谱上有记:彭坊:孟季公居至孙大陈分徙石城,双井:仲举公迁之,田南:新可公居之,邓家庄:友厚公迁之,社冈上:国民国聪兄弟迁之,龙间?:辅广公迁之,建德县:辅纶公迁之,乐平县:中道公迁之,南城:益俊公支孙文敬文贵公迁之,广丰县:中能中昂辅俦辅圣迁之,玉山县:辅端公迁之辅星学咬同迁之,建宁县:兆京公大吉公同迁之,宜春县:其男中麟迁之,吉安永丰:中发公迁之,萍乡县:起周公迁之,饶州德兴:志伯兄弟迁之,董家店:汀隆公迁之,宁都州:中贤公其贤公辅年公天?钞公迁之,宁州:中安辅湘?辅茂学院学琰徙之,寿昌县:中松中信中爵中万同迁之,广丰县西村:守唐公徙之。以方便外迁的三十公后裔查对。

广昌县城到千善乡约35公里,我们到千善街已经3点多钟了。太水宗亲叔侄和我直奔家住乡卫生院,当地饶氏宗亲辈份最大的饶孟辉家去。因为提前打好了招呼,孟辉宗亲早已经把谱准备好了从楼上抱出一大堆来让我们对。我们一看,就犯傻了,十几本,每本都尺厚,这要对到何年马月呀。我提醒太水宗亲,要不看看他们带来的资料,看看有没有什么线索。摊开手抄本,上有记“吾祖昔居江西省建昌府广昌县地名千善里饶三十公下”,“祖忠贤字元瑞,娶汪氏生吾父兄弟五人因岁月不顺,天年高下,吾祖亡故家内贫寒,难以荣口,自乾隆三十六七年间迁居浙江省衢州府江山县,旧十四都东江源尾坞口社住居……”“三世孙切记挂念祖父一切苦幸吾等照伯父口因记得无头有尾,日后子姪丕振家声,重承回归祖家再造宗普追宗踏迹,予之所厚矣”落款为“大清咸丰柒年岁在丁已正月初旬”“三世孙学文、学魁、学诗、学礼,四世孙从富、从贵、从荣”“通家姪邱荣先笔”。后列世系:“衢江始祖:忠贤公 孺人汪氏,二世祖:甫江公、甫升公、甫成公、甫百公、甫邦公”……

那就按线索找忠贤公吧,一阵猛翻,查了几本一无所获!这样没目的的查肯定太费时间,我和太水宗亲商量了下,他们在37年所修谱上,有记二世甫江公等人信息,而甫江公是生于雍正年间,换言之,他是在江西出生后才带到浙江的,而且,他们祖上也口传,始祖死后是埋葬在广昌的,那我们得出这样结论:广昌在光绪年间重修过谱,他们在江西期间都是成年人,一定会在谱上有纪录。太水叔有点急,又喃喃说他们在浙江的字辈,这提醒了我按世系来查,这就圈定了大致范围。我们又翻了几本,想找到关键字“忠贤公”,又是一阵猛翻……仍无所获得。突然,我发现,我们千善本地谱上,字辈排序是“中辅,学从孔孟,克绍钦明”,我忙问太水宗亲,你们的手抄本会不会是按记忆口述,“忠贤公”会不会是“中贤公”,“甫江公”会不会就是“辅江公”?太水宗亲也认可我这种大胆推测。当时文化水平并不高的乡民,是口述叫别人抄记,极有可能写成同音字的。很快我们在谱上就找到了一个“中贤公”的资料,但没有更多资料,最后标记是“止”,换言之,这支是没后人了的。会不会是江西修谱时因为没有浙江方面的资料,就这样标记的?但很快又我们否定了,忠贤公是带了五个儿子迁浙江的,江西不可能会犯这种错误,全都简略不记,更不敢写上“止”。这位估计是同名的罢。

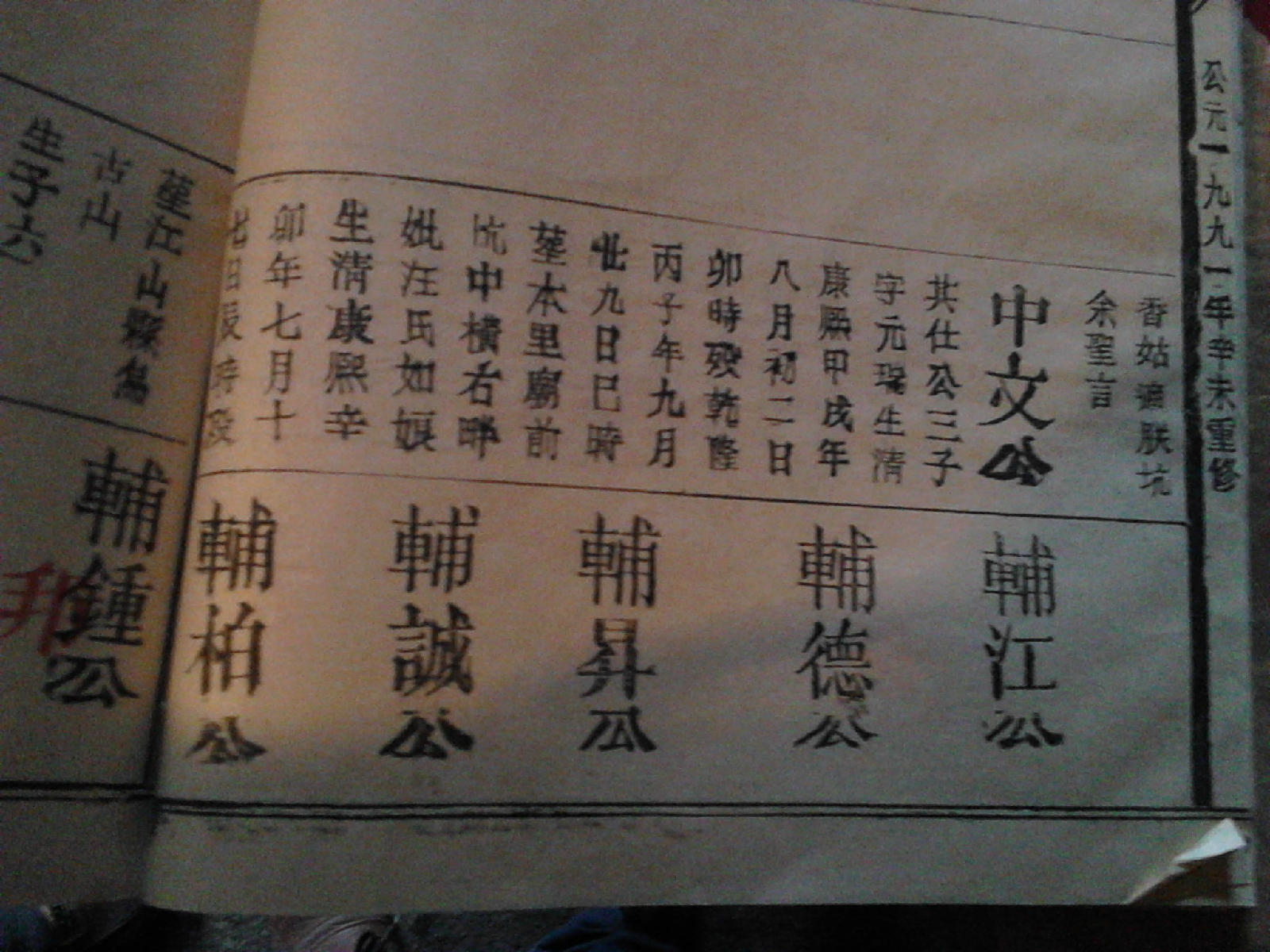

我认为有必要把我们这次对谱过程写祥细点,可能给以后对谱的宗亲提供一个思路。我们是幸运的,我很快的翻到我老家也藏有的振卿公这房,我快速的按字辈查找,突然一排名字落入我的眼帘。“生六子:辅江、辅升、辅德、辅诚、辅柏、辅邦”,我急叫,“找到了找到了,快拿手抄本来对”,这本我以前也翻过,但也只是看我家的世系,我还真没注意有外迁浙江的标记,看来,做事还要在带目标才够细心呀。太水叔侄凑上来看,太水叔叔手都激动得有点微抖,千善谱上,不仅清楚的标注了这六兄弟的祥细信息,而且还特意标注了“迁江山乌古山”,更难得是,从“中贤公”始,下三世也明列清楚,各有祥细的资料。太水的叔叔更是直接找到了他爷爷的名字“大钟”!83岁的老人显然非常高兴,他开心的掏出香烟,给在场的每个人发烟,我们都很高兴,240多年后的重逢,真是不容易呀。

终于水落石头,叶落归根,我姨连促我们了几次去吃晚饭,我们都沉浸在对谱成功的喜悦中,应该说一切都很顺利,我开玩笑也许祖宗在冥冥之中暗助我们。晚上我送太水叔侄回广昌,第二天返回千善的时候,因当天暴雨在去千善的必经之路上“高洲桥”被洪水冲跨了,另一条路长桥那边又在修路早就不能通行了。我当时望着河水心想:“若不是昨天清明赶到千善,那太水他们这次就算白来了一趟。”

千善冠善谱记“其仕:生子四,中圣、中贤、中文、中武”“中贤公:其仕公次子,字元明,生清康熙辛未年七月廿六日吉时殁乾隆甲子年六月十七日子时,葬本里半山竹山,虎形,娶黄氏,继娶…生一子‘辅盱’”,“中文公:其仕公三子,字元瑞,生清康熙甲戊年八月初二日卯时,殁乾隆丙子年九月廿九日已时,葬本里庙前坑中横石右畔;妣汪氏如娘,生清康熙辛卯年七月十七日辰时,殁葬江山县乌古山,生六子:辅江、辅升、辅德、辅诚、辅柏、辅邦……”,“孙:大钟,从富长子,生清同治癸亥年十月廿一日亥时”……这些和浙江江山手抄本上,有点出入。是中文公有六子,而不是五子,中贤公是中文公的二哥,至于到底以哪方为准,估计还得进行一番仔细的考证,但太水宗亲衢州江山这支是从广昌千善迁出的是可以下结论的。而且我在谱上还找到许多小时候熟悉的地名:郭窠、龙坑头、半山、鄢家窠……显然就是在我老家附近!趁着天色还看得清,我带太水叔侄到附近饶氏聚集村落转一圈。太水宗亲叔侄在盖竹村株树排村小组饶氏宗祠前,郑重的立正作揖敬拜。我理解他们,240多年了,今天,终于回家了!

(饶国平,2013年4月7日于南昌)