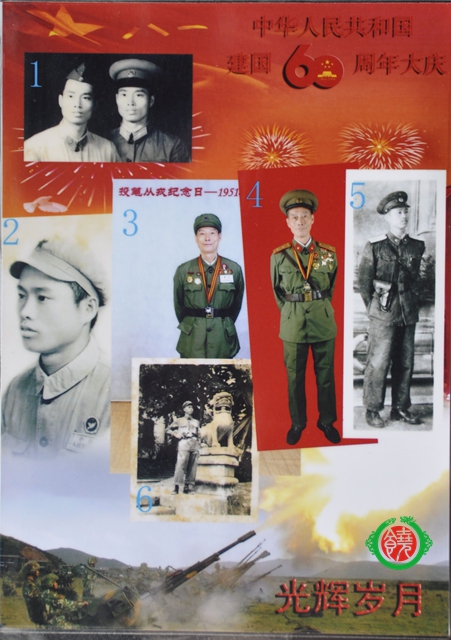

饶贵龙:原名饶贵隆。男,1931年1月出生于广西容县。1951年春广西容县中学开学不久,一三五师派员到我校(三月初)招收学生参军,这时也正是大力宣传以实际行动来支援抗美援朝的活动时期,我也是在这“抗美援朝”声浪中,热血沸腾地报名参军,并获得录取。可是,当出发前一天,我亲人到学校来要人,无论如何不让我去,最后无法实现我的愿望。

3月下旬,一五四师亦到我校招收学生参军,这次招收的任务。主要是为了提高部队文化知识水平,加强国防建设的需要而招收青年学生。这次我采取了“先斩后奏”的策略,先不告知家中,私自报名办法。经过简单的面试后,确定录取者,当我听到被录取后,心情激动,非常高兴,能够为加速国防建设出一把力,这是中国人民给我们年青一代的光荣使命,也是新中国年青一代的骄傲,在今后的工作中,一定要加倍努力,圆满完成各项任务,不辜负人民及学校对我们的期望。

1951年3月28日便开往梧州,在梧州军分区干部学校集训。6月19日便分配到四六一团二纵队,任见习文化教员工作,不久又调到五分队任见习文书,此部队此时正在平南、桂平一带剿匪,部队任务主要是剿匪,在此期间,除了搞好本职工作外,还协助搞好后勤供应及练兵工作等。获得领导及同志们的好评,从而立小功一次。

1953年元月调往一二五师防化连工作,1953年6月从一二五师防化连调到师后勤给养科工作,开始很生疏,没有掌握后勤工作的要领,常出差错,后到四十二军部培训了一段时间,经过了自己的不断努力,钻研业务及学习政策,并在科长的热情指导下,虚心学习,因而从一个不懂后勤工作的门外汉逐步锻炼并掌握了供给审核的后勤工作者,获得了好评,1956年7月出席了125师直属队第二届共青团代表会议,又于1956年12月出席了一二五师首届军官积极分子代表大会。

1958年初,听了师首长作的“下放干部动员大会”后,参加首批干部下放,于2月6日下放到驻在深圳的搞国防工事的三七三团七连当兵锻炼。国防工程建设是比较辛苦的,消耗较大的体力,甚至有生命危险,思想上很容易波动,在这时候,更需要的是信心和勇气,既是下放锻炼,就要预了这一艰苦环境和战胜困难的决心,坚持下去就是胜利,,,,,,。在年终总结评比时立了三等功一次(会议上宣布)并出席团积极分子代表会议,之后,便于1959年2月返回后勤部,仍是在军需科工作。任军需助理员。

1963年2月在“支援商业工作”的浪潮中,我从一二五师转业到广东省三水县糖烟酒公司工作,当时分工为抓生产的副经理。后任经理、书记等职。

三水县原是一个以粮食生产为主的粮产县,1964年县政府改变了生产方针,提出了在抓好粮食生产的同时,因地制宜,利用丘陵地带的特点,充分挖掘土地潜力,大力发展多种经营,尤其是糖蔗生产,以增加农民的收入,提高人民生活水平。

为了适应生产的需要,1964年2月成立了“中共三水县委糖业领导小组办公室”,由农业局局长黄瑞芳兼任办公室主任,领导主持这一工作。

1964年11月把我抽调到该办公室兼任副主任,主持日常工作,食糖是糖烟酒公司四大类商品之一,搞好甘蔗生产,多产糖,无疑是对我公司业务发展,提高效益的极大支持,应视为本职工作范围来对待。

此期间在县委县政府的领导下,并在各公社的大力配合下,我带领两个技术员,几乎是走遍了三水县的东西南北,与生产大队共同研究土地规划及甘蔗种苗的按排,并从潮汕地区聘请两位蔗农,传授“甘蔗上山”的经验,进行巡回示范。在土地安排上采取逐年扩大的办法以免应付不过来,实行一步一个脚印的措施。

在甘蔗种苗安排上采用自我联系与有领导地组织调运相结合,从有关公社抽人组织调运组,在佛山地区糖办统一安排下,在航运部门的配合下,我带队到老蔗区落实蔗苗购买,并沟通各购买点的情况,以期减少差错,顺利完成调苗任务。

在土糖厂的开办上,先与有关公社,大队联系,实地考察,那些地方适宜办厂,当地有关人员的信心如何,都做了周密的调查研究,然后通过开办者的申请,上级的审批等程序才确定办厂。设备上通过了农机部门的配合,申请计划组织压榨机等设备,煮糖师傅,开始时先向外地聘请,采取边生产边培训的办法,充实提高技术人员的技能,同时为了降低成本,实行综合利用,利用蔗渣酿酒,提高收入。

经过几年的努力,取得了一些成绩,佛山地区曾在我县召开了土糖生产经验交流会议,探讨了进一步扩大土糖生产及产糖质量的提高等,省糖烟酒公司也在我县召开全省糖司经理会议(1984年),对我县蔗糖生产给予较高的评价。

迳口农场的糖蔗生产,是在场党委的重视及防治吸血虫病部门的统一规划下,边生产边防治,先在全民所有制的漫江区(知青场)先行一步,把原来种水稻的水田改为旱地,全部种上甘蔗,然后再往其它生产大队扩展,逐步发展成为以糖蔗生产为主的农场,漫江区头一年的甘蔗就生长良好,并开办了孖岗糖厂(生产片糖)日榨50吨;其它生产大队甘蔗发展起来后,在西平大队及择善大队亦各办了一间土糖厂,由于甘蔗发展迅猛,场党委决定开办一间日榨500吨的白砂糖厂,在白糖厂未办好之前为了妥善处理,不浪费甘蔗,我与坭围大队长前往清远县华建糖厂联系,将坭围大队的全部甘蔗运去华建糖厂压榨,避免了损失。白糖厂建起并投产后,才将此三间土糖厂停办。

在土糖厂收购上,全部由糖烟酒公司派驻厂员就地收购,每个榨季开始前都集训驻厂员,学习政策,质量检验及与厂方团结合作搞好厂商关系等,每次集训几呼都是由我主讲业务。

湖北省大冶县,由财政局副局长领队曾带领了三人小组到我县参观交流了“甘蔗上山”及土糖生产经验,事后并来信要求我派数名煮糖师父协助他们培训人才,因此,我在永平糖厂选派了四人,并由我将此四人送往大冶县协助他们办厂及培训煮糖技术人才,获得了当地的好评,发扬了三个互相。

迳口农场孖岗糖厂是生产片糖的土糖厂,头一个榨季,公司无人愿去该厂糖厂驻厂,怕血吸虫(糖办的一位技术人员何顺恒,首次进入疫区就感染了血吸虫病),此时正是文化大革命期间原各领导均已靠边站,有鉴于此,我便自告奋勇,担任此驻厂工作,以解除此僵局,这一榨季又适遇几年来最寒冷的天气,阴雨天气多,并下过几次冰雹,烘烤糖缸的木柴又湿,造成烘缸的困难,是比较艰苦的,但总算完成了任务,带了个好头。

为了活跃公司的文体活动,曾邀请省公司男女乒乓球队到来切磋球艺,友谊比赛,并组织去老沙岛游泳场,烧烤场活动,也曾邀请海军四二一医院男女篮球队到来交流友谊比赛,我公司也派了四人(包括我爱人)参加财贸宣传队,到各地演出。

经过多年的艰苦奋斗,在各方面的支持与配合下取得了较好的成绩,全县先后开办了土糖厂18间;日榨蔗500吨白糖厂两间;土糖生产从50年代年产600吨到最高曾达1996吨(1973年跨1974年榨季)甘蔗种植从1963年的11300亩,增加到1985年的80000亩,获得了各方的好评,佛山地区糖办还颁发了奖状(连镜架);广东省糖烟酒公司还发放了五千元奖金,成绩的取得,我认为是上级的正确领导,有关部门的积极配合,公司全体职工的积极工作取得的,因此我将这五千元奖金,按不同标准发放给全体职工,人人有份,把方案提交领导班子讨论同意后实施,对职工也是一种鼓励。

1964年至1978年期间,我曾四次被抽去下乡搞运动,计有“爱国主义运动,小四清、社会主义教育”等,其中1964年夏天下乡去搞“爱国主义运动”目的是动员农民交售余粮。所有工作队员分配到户实行三同(同食、同住、同劳动),经过三个月的努力,学习政策,宣传爱国的意义等,并在该大队的副大队长的带头交售下,该大队超额完成了交售余粮的任务;1977年9月至1978年8月这一期运动,主要是大队班子的整顿及促生产,我仍是发扬了脚踏实地,联系群众,艰苦奋斗的工作作风,结束时获评为高丰分团的积极分子,并领了奖状。

1991年3月退休后,也曾于2005年四月全省第二届社区居民委员会选举中,当选为西南街道(即原西南镇)云秀社区居民代表任期三年。

【注】1、我爱人原在海军201工厂当车工,曾是201厂的文体活跃分子。1963年我转业时,随转往三水,当时正是国家困难时期,当地各工厂精减人员,故无法调入工厂,只好安排在商业部门工作。

2、自2005年开始,企业退休人员划归街坊管理。

3、迳口农场及六和公社,当时没有通公路,交通运输就靠“机耕路”,即拖拉机及自行车为工具;处理坭围大队的甘蔗时,都是骑自行车来往华建糖厂的,三水县城有关人员公干于这两个单位时,主要靠水路,乘搭“迳西渡”(即西南来往噉咀的“红星”轮船)或“清省渡”(即广州来往清远县城途经西南的“红星”轮船);若乘搭“清省”船,则要在途经大塘(公社)码头时转搭“横水渡”往噉咀码头上岸,然后再前往自己需要去的地方。孖岗糖厂的产品,靠拖拉机及“坑艇”运往噉咀后转运西南。后来,我公司在噉咀建糖仓一座,以储备及中转之用。

90年代初,三水县集资兴建了“油金大桥”即大塘公社通往六和公社埠街的北江大桥,从此六和公社及迳口农场,便有了货车,客车通行。使这些偏僻的村落缩短了与县城(西南镇)的距离,给货物的运输及人员往来提供了极大的方便,也带来了发展生产更有利的条件。

近十年来,珠三角水网地带,陆续兴建了不少的大、小桥梁,为创业者及客商互相沟通带来了极大的方便,为减少费用,提高效率及效益创造了条件。历来曾为广大人民、客商提供来往方便,创造财富立下汗马功劳的“花尾渡”、“红星轮”等轮船,在全省已完成了历史使命,光荣退出了历史舞台,取而代之者,则是各种类型的机动车辆。

以上这些点滴,都是改革开放的显著效果。

(饶氏网采编)