饶少平:从外语专家到古代文学专家

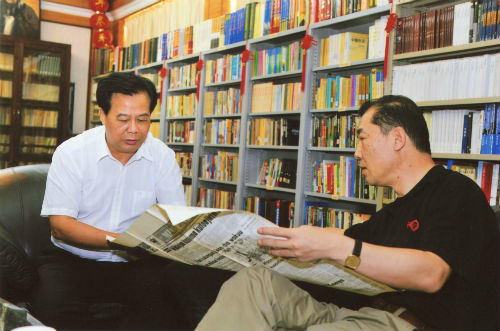

2013年7月3日,饶少平在中国驻坦桑尼亚大使馆图书室向文化参赞刘东(右)展示当地报纸连载的他用斯瓦西里文直接创作的长篇小说。

人物简介:

饶少平,1945年生于湖北省云梦县,1968年毕业于北京外国语学院(今北京外国语大学)亚非语系斯瓦希里语专业。1970年至1985年曾四次被派往坦桑尼亚工作,为坦桑总统尼雷尔、总理卡瓦瓦等国家领导人当过翻译,用斯瓦希里语创作长篇小说《钻石奇案》,成为东非历史上第一个用斯语写小说的外国人。1988年调入北京经济管理学院(1990年并入北京工业大学),从事中国古代文学的教学与研究,后晋升中国古代文学教授。

初见饶少平教授,正是他大病初愈。本以为会是一位孱弱的老者,却不料眼前的他出乎意料的健硕,虽发已花白,讲话依然中气十足,完全不像已年届古稀之人。他笑着告诉《环球人物》记者:“我刚从鬼门关走了一圈回来。”脸上看不见一丝忧虑,有的是平静和淡然,而这也并不是他第一次与死亡擦肩而过……

和记者讲起自己的过去,饶少平滔滔不绝。那些经历和故事,就像一个个电影画面浮现出来。

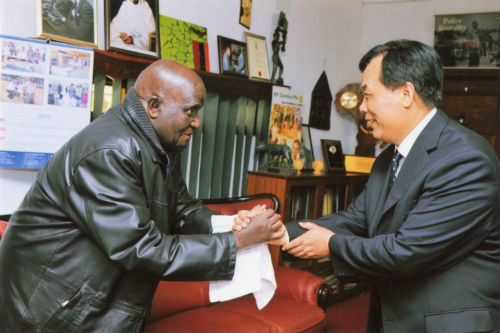

2013年7月8日,前非洲统一组织秘书长、坦桑尼亚前总理萨利姆把饶少平一行送到门外。

“我听说有大学,将来争取考上大学”

1945年,饶少平出生在湖北省云梦县一个农民的家庭。贫穷让他承受了更多的苦难,也教会了他如何坚强。父亲读过两年私塾。他教育饶少平:“文官安天下,武将定太平。你要好生读书,将来为国家出力。”他把父亲的话铭刻在心里,从小立志:将来要么做官,为贫苦百姓多做好事,要么留下文字成果,为国家为社会做贡献。

少年时代,饶少平很瘦弱。由于家里穷,课余时间他必须帮家里干活儿——喂猪、薅草、放牛、拾粪、栽秧、割麦子、捞猪草、挑野菜……这些农活他都做过。即便是这样,他依然不放弃学习。当时附近村里还有私塾。他白天上小学,放学后干完所有的农活,晚上还要去私塾,求先生借书给他看。

当时教育落后,能考取师范学校,将来当小学老师,就足以轰动四乡。一位高年级同学考上了湖北省广水师范学校,成了学校的骄傲。语文老师让全班同学表态向那个同学学习。几乎每个同学都表示要努力学习,将来考进广水师范。饶少平一言不发。老师问他:“难道你不想向他学习,考取师范?”饶少平说:“我听说有大学,将来争取考上大学。”老师说不出话来。学生大声嘲笑。从此,嘲笑声伴随着饶少平读完小学,但这并未让他放弃理想。

初中三年换了三个地方。赶上大跃进,拔白旗,停课劳动多,上课时间少。冬天睡觉没有被子,饶少平就和同学共盖一条棉被。高中三年他过得很苦,吃的菜基本上是家里腌的咸菜和酱豆。“当时食堂的炒白菜三分钱一份儿,炒胡萝卜五分钱一份儿,上面漂着一层油,很诱人,但我很少买。高考前那个月是我最奢侈的一个月,两斤鸡蛋、一斤红糖,用开水冲了喝。毕业前体检,我一米七几的个子只有九十斤。”

1964年,饶少平从云梦一中毕业。报考哪所大学,成了老师们关心的问题。“我想考北大或复旦的中文系。校长、教导主任认为,孝感地区十来个县每一两年就有人考上北大、复旦,从没有人考取过北外,如果我考上北外,不光是我个人的光荣,也是云梦一中的光荣,因此极力主张我报考北外。多数老师则认为我报武汉大学更保险。”饶少平最终遵循了校领导的意见,选择了北外。

填报志愿的第二天,参加高考的学生去火车站帮学校搬树。别人两个人抬一棵,饶少平一个人扛一棵。一个女同学开玩笑说:“饶少平,少扛点儿,莫把俄语单词压掉了,考不上外语学院。”饶少平回道:“你放心!一字入腹中,九牛拖不出,一二根细木安能碍事?”嘴里虽这么说,心里压力却很大。当时全国一年只招17-20万大学生,包括大专生在内,考上大学是个奇事。北外录取分数高,地方普通中学的考生考北外,毕竟不是儿戏。

学校为了考生的健康,规定十点钟关灯就寝。县城发电厂十二点钟准时停电,全城一片黑暗,饶少平决定利用这两小时的光明。“我通过同学的母亲拿到了一所小学的钥匙,十点钟左右到小学复习功课,十二点钟后摸黑翻墙回学校。从小喜欢上树的我,当了一个月的翻墙能手。”他最终敲开了北外的大门,实现了儿时上大学的理想。

2013年7月8日,前非洲统一组织秘书长、坦桑尼亚前总理萨利姆与饶少平合影。

“日本人搞经济建设可以,学外语,比不上中国人!”

在北外,饶少平被分配到亚非语系斯瓦希里语专业。这是世界上第十四大语言,是坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达的国语,还通用于布隆迪、卢旺达两国、刚果(金)大部分地区以及莫桑比克、赞比亚等国家的部分地区。

招生简章中没有这个专业,全班同学因此都没有填报。被分配到这个专业,大家很不情愿。“当时强调当党的螺丝钉。经过一个星期的学习,狠斗私字一闪念,大家决心当好党的螺丝钉,党把自己拧在哪里就在哪里发挥作用。不管喜欢还是不喜欢的专业,既然是祖国需要,就一定要把它学好。”饶少平这样告诉《环球人物》记者。

大学上了一年多,“文化大革命”开始了,学校停课一直到毕业。毕业后,根据知识青年必须接受工农兵再教育的最高指示,饶少平和北外、北大、北京外贸学院等五所大学的47名毕业生下放到山西修隧道,和铁路工人同吃同住同劳动。二三十人住在一个工棚里,除了学毛主席著作、毛主席语录,别的书一律不能看,外语不能学,否则会遭到批判。后来,他下放到北京二七机车车辆厂。人们都知道他将来要出国支援世界革命的,学外语不再有人干涉。他白天往车间送钢板、角钢和其它材料,脏活累活抢着干,晚上不管多累,都要坚持自学外语一小时以上。斯语缺少技术词汇,他便向解放前上大学的老技术人员请教,积累了大量的中、英文技术词汇。“这些词汇在后来的工作中派上了大用场。”

1970年,饶少平第一次被派到坦桑尼亚工作。“同去的几名翻译都是在坦桑留学学的斯语,被分配到首都达累斯萨拉姆和坦赞铁路沿线的大单位,而我被分到一个靠山的小小的机车车辆组装站。在政工人员的心目中,我的水平肯定比不上留学生。组装站完全没有外事活动,我的任务就是帮食堂管理员买菜,帮会计给当地临时工开工资。”换一个人,可能会心里不痛快,认为自己是大材小用。饶少平却乐得有大量的时间为自己充电。他利用到首都办事的机会,到书店和斯瓦希里语研究委员会购买文学、历史书籍和语言研究杂志,回单位后静心学习。当时出国人员津贴每月116先令,相当于40元人民币。因“文化大革命”,国内物资匮乏,大家都把钱用来买衣服、布料、罐头、手表、收音机、床上用品。饶少平的钱大部分买了书。出国11个月的时候,另一个单位的翻译路过饶少平那里,高兴地说:“我买了两箱子东西了,毛巾被买了两条。饶少平,你也买了不少吧?”饶少平指着桌子、凳子上的书和杂志说:“我也买了不少,在这里。”那位女翻译半天说不出话来。“我的斯语水平有质的飞跃,得益于在组装站工作期间,系统、深入地阅读了大量的斯语原版著作。”

出国一年的时候,饶少平用行动印证了“机会只留给有准备的人”这句话。那天,东非铁路考察团到坦赞铁路曼古拉地区考察参观,陪同的中国人很多,光翻译就有十来个。“组装站站长带着我去凑热闹。外宾提出的一系列技术问题,难倒了在场的包括留学生出身的几个翻译。他们有的人口语不错,但技术词汇掌握得不多,镗床、铣床、淬火、法兰盘、最大加工半径都听不懂,更不用说翻译了,于是一个个被换上去又一个个被换下来。最后,中方负责人将目光落在我的身上说:‘小饶,你来试一试!’我的翻译得到了外宾们的一致称赞。”一个月后,饶少平调到了首都。

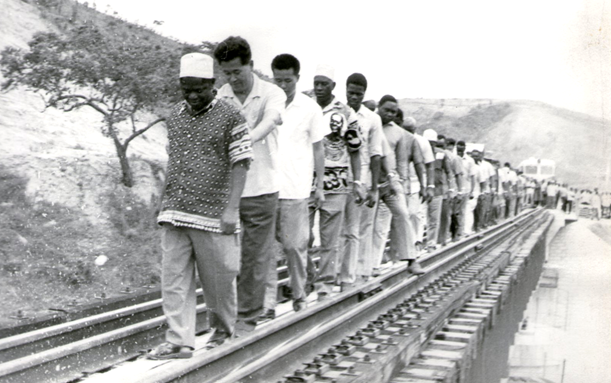

1974年1月23日至27日,坦桑尼亚总理拉希迪·卡瓦瓦率六名部长、一名部首席秘书(相当于副部长)、三省省长、三省省委书记、赞比亚驻坦桑尼亚大使馆高级专员(大使)等视察坦赞铁路工地及沿途由中国援建的其它项目。饶少平(前三)为卡瓦瓦总理当翻译。

1972年至1974年,为培养坦桑尼亚技术人员和技术工人,饶少平自学理工科教材和英语,在中国技术人员的帮助下,上了柴油机车、液力传动、高等数学、机械制图、热处理等九门技术课

由于中国驻坦桑尼亚大使馆一有大的外事活动就借饶少平去帮忙,李耀文大使知道他的水平,于是,机会又一次降临到他的头上。一次,坦桑尼亚执政党中央党校一位老师率领几十名党政高级官员参观坦赞铁路材料厂、达累斯萨拉姆机车车辆厂、在建的车站等。事先指定的首席翻译将老师翻译成校长,接着又发生别的错误。李大使认识党校校长,头一天下午还在使馆会见过他,于是批评中方负责人:“这么重要的活动,为什么不选派一个好翻译?”然后指着饶少平说:“他是北外毕业的,为什么不用他?”从此,饶少平在翻译圈里的地位发生了根本变化。

1970年至1977年,饶少平先后三次到坦桑尼亚,在那里工作过5年多,为时任总统尼雷尔、总理卡瓦瓦、议长亚当·萨比等人当过翻译,受到坦桑尼亚国家领导人和其他官员的一致称赞。

正因为他的斯语讲得好,有档次,初到首都的头一两年他经常遇到不快。一些不了解他的当地人或在坦桑工作的其他外国人总问他:“你的斯语讲得真好。你是日本人吧?”每遭此问,他总会大声回答:“日本人搞经济建设可以,学外语,比不上中国人!”那时他总想:“什么时候祖国强大了,思想禁锢打破了,学外语的人多了,跟外国人接触不轻易被怀疑里通外国了,人家就不会因为你外语讲得好就把你当日本人了。”

1977年,饶少平碰到两个日本人。他们说:“七七事变的责任不在日本,是中国士兵先打的枪,日本军人开枪是自卫反击。”饶少平没有跟他们争论谁先打的枪,也没有谴责他们歪曲事实,而是问他们:“中国军队到东京郊区驻扎、打枪,行吗?”

“当然不行!”

“为什么?”

“因为日本是主权国家。”

“那日本军队到北京郊区驻扎、打枪、杀人,难道中国不是主权国家,而是日本的殖民地吗?”

日本人哑口无言。饶少平的一口流利的斯语,也让日本人自叹不如。

2013年7月5日,饶少平重回达累斯萨拉姆机车车辆工厂,见到两名尚未退休的当年的学生。三人十分激动。(杜江 摄)

“成功了,就是奇迹,失败了才是异想天开”

1982年年底,饶少平第四次被派往坦桑尼亚工作。随着改革开放的深入,中国人在国外发表文章、出版著作的限制越来越宽松,只要不泄露国家机密、不干涉驻在国内政就行。从小就爱好文学的饶少平开始琢磨“为当地朋友留下点什么”。

“改革开放了,祖国处处欣欣向荣。我做点什么才不愧于伟大的时代?包括坦桑尼亚在内的东非地区先后是德国、英国的殖民地。德、英统治东非几百年,从未有人写过斯语小说。出国的头两三年不是有人因为我的斯语讲得好把我当日本人吗?我要用我的著作证明中国人的斯语水平,为祖国争光。”鉴于上述三点考虑,饶少平踏上了用斯瓦希里语创作小说之路。

“你怎么会冒出这种想法?简直是异想天开。写小说得多大的词汇量,要达到当地作家的语言文字水平,你行吗?”一位斯语水平较高的同行得知饶少平的想法后泼了一瓢冷水。

是的,用外语写小说的确很难。中国人都会说中国话,不见得都会写小说。欧洲人从18、19世纪开始研究中国,有成就的汉学家不知凡几,用中文写小说的,只有意大利人高罗佩。他的《狄公案》开创了塑造神探狄仁杰的先河。饶少平分析了自己的情况,决心把小说写出来。他对那位朋友说:“成功了,就是奇迹,失败了才是异想天开。”

决心归决心,把决心变成现实,还有不少困难和障碍。饶少平的斯语虽然娴熟,但那主要是在日常口语、外交辞令、书面语言和技术词汇方面。他虽然在东非工作多年,但这之前他与当地人的接触非常有限。在那极左的年代,中国人一般不能外出,因公外出实行二人同行制。即便是翻译,也不能与外国人接触太多,交谈的时间也不能太长,否则容易招致里通外国的嫌疑。所以,饶少平对当地的社会、风土人情知之甚少。这些都是小说创作的障碍。“更有甚者,小说一旦写出来,惯于说三道四的某些中国人会说我不把精力放在工作上。资产阶级名利思想严重一类的话不用钱买。”面对困难饶少平没有退缩,他告诉自己:“只要是自己认定的有意义的事情,就用心去做,用无畏的精神去面对人言可畏。”

写什么题材呢?“写社会题材,惯于扣帽子打棍子的某些人可能会说你干涉别人的内政。写爱情?与当地人接触不多,不知道他们在想什么,总不能把中国人的爱情观念随便扣在坦桑人头上吧。写侦探故事,写坦桑尼亚莫西公安学院中国教官培养出来的坦桑探长和他的助手们,挖出与欧洲走私分子勾结的犯罪团伙并抓获走私、杀人案件的幕后元凶。对,就写这个。”

从此,饶少平办公室的灯光经常亮到深夜。散步、闲谈、打扑克都没有了,写作完全在业余时间进行,业余时间因此变得极其宝贵。极左的锁链虽未完全打破,但在二人同行的前提下,与当地人聊聊天,不再有人向领导汇报。与当地人谈话时间长一些,领导也不再要求你事先请示,事后汇报。为了了解当地民情风俗,饶少平一有机会就与当地人聊天,从技术人员到大门门卫,从政府官员到银行职员,还有普通百姓,都是他聊天的对象。有一次他碰上一位中学老师,问他“外遇”怎么说最好,那人说:“kutembea nje ya ndoa(在婚姻外面散步)。”“多么形象的语言!”饶少平非常兴奋。“我立刻用到我的小说中,换掉了原来的单词。”

像这样俏皮的语言在饶少平的小说中还有很多。他借用中国“老马吃嫩草”的说法,东非没有马,便创造出东非从来没有过的“ng’ombe mkongwe hula nyasi mbichi(老牛吃嫩草)”的说法。至于满脸微笑,他用了“kuchekacheka kutoka sikio hadi sikio nyingine”,直译是从一只耳朵到另一只耳朵都在微笑。东非没有这种说法,他借鉴了英语的smile from ear to ear。

饶少平的办公室是我国援建坦赞铁路时留下来的木板房,缝隙大,蚊虫随便进出。终于有一天,疟原虫在他的体内大显威风,他因恶性疟疾住进附近荷兰人的医院。荷兰医生按副伤寒治疗,治了三天三夜依然发烧、呕吐。“要不是转到首都中国人的医院,我恐怕要像美国驻坦桑大使馆一等秘书那样,把骨头丢在非洲了。”

1984年11月,饶少平拿着修改好的《Kesi ya Almasi(钻石奇案)》来到坦桑尼亚执政党党报《MZALENDO(民族主义者)》编辑部。看着那厚厚的一摞稿件,编辑说:“对不起,我们刚刚决定不发表长篇小说。”停了一会儿他又说:“你实在想发表,可以节选一两段,好好修改一下给我,我安排发表。”饶少平听出了编辑的真实意思,站起来说:“我知道你的担心。我是外国人,你怕我的文字水平不够发表水平。我把稿子放在这里,请你抽空翻一翻。如果好,请全文连载;如果不好,一个单词也不要发表。”

第二天,编辑兴奋地告诉饶少平:“我昨天看你的稿子,几乎一夜未睡,实在是太精彩了!”1984年12月至1985年2月,《钻石奇案》在民族主义者报上全文连载。饶少平成为东非历史上第一个也是迄今为止惟一的一个用斯瓦希里文写小说的外国人。

小说发表后,风靡坦桑尼亚全国,读者排队买报纸。认识饶少平的人或当面、或写信向他表示祝贺。饶少平到莫西省城出差,宾馆接待人员把他认了出来,对他特别热情。莫西中学的一位老师闻讯赶到他下榻的宾馆,向他请教一些词语的用法等问题。“我们一行三人到莫洛戈罗省去办事,省委书记热情地说:‘我们的作家来了!’他安排我们住在省委招待所。那是两栋平房中的一栋,周围果树环绕。夜里由两位手持传统弓箭的老者藏在暗处担任警卫。当时坦桑的治安环境很好,根本用不着警卫。据警卫说,那是当地最高的警卫规格,是一种礼遇。只有总统、总理等贵宾来,才采用这样的警卫规格。”

小说开始连载时,中国驻坦桑尼亚大使馆经济代表程朴同志刚刚上任。他所到之处,坦桑官员都问他:“你认识饶少平先生吗?”程朴同志多次对在坦桑工作的中国人说:“饶少平为祖国赢得了荣誉。”

2014年是中国和坦桑尼亚建交50周年。中国驻坦桑大使馆特邀饶少平将他的《钻石奇案》修改出书,作为两国文化交流的一件盛事纳入庆祝两国建交50周年的系列文化活动,并作为重要礼品送给坦桑尼亚政府官员和其他各界友好人士。坦桑驻华使馆得知这一消息,也要一些书作为礼品送给中方有关人士和坦桑在华工作人员、留学生、文化、商务代表。

2014年9月,修改后的《钻石奇案》由达累斯萨拉姆大学出版社(相当于我国北京大学出版社)出版。应出版社执行社长Albert Kanuya的要求,经饶少平同意,该书在东非几个讲斯语的国家和地区发行。

坦桑尼亚读者凯罗琳·娜索罗发表读后感言:“《钻石奇案》不仅语言表达非常到位,而且情节非常引人入胜。我第一次读这本书是在办公室,当时只是想随意翻两页浏览一下,结果不知不觉被它的情节所吸引,甚至都忘了我还在工作,只想一口气把它读完。很久没有读到如此精彩的斯瓦希里语小说了。直到现在我都不敢相信这是一个中国人用斯语写的小说,因为语言实在是太地道了。”

肯尼亚读者雅各布·莫格阿说:“我的朋友向我推荐这本书。当时只是好奇:一个中国人怎么可能用斯瓦希里语写小说呢?我压根就没有听说过还有会用斯语写作的外国人。但是这本小说完全改变了我对中国人的看法。我们的语言,我们自己都没有好好重视和钻研,一个中国人却写出了这么一部优秀的斯语小说,这件事值得我们斯语地区所有的人好好思考一下。”

坦桑尼亚读者菲克里·贾卡拉感叹道:“当年《钻石奇案》在报纸连载的时候,我就读过一些章节,但无奈当时年纪小没钱买报纸,没能完整读完这部小说。现在这本书又在坦桑尼亚出版了,我第一时间买到书并一口气把它读完。没想到这么多年过去了,这本书还是能给我惊心动魄的感觉。真的感谢本书的作者和达累斯萨拉姆大学出版社将这本书重新出版,圆了我一个梦。”

马丁·尼亚图达说:“这是第一本由外国人写的斯语小说,在东非地区斯瓦希里语文学史上具有极其重大的意义。坦桑尼亚的斯语侦探小说寥寥无几,而且无论是在情节构思上还是叙事表达上都无法与《钻石奇案》相媲美。我真心推荐所有侦探小说爱好者来读一读这本书。”

约瑟夫·米罗表示:“《钻石奇案》的出版可谓是东非斯语文学史上里程碑式的事件。我希望这本书能够带动东非斯语文学界的发展,同时也期待更多的中国懂斯语的人来创作斯语小说,更多的中国文学作品通过翻译成斯语的方式进入东非地区。”

2014年10月22日,坦桑尼亚总统基奎特来华访问。24日,基奎特为位于北京郊区的非洲小镇揭牌, 这本书作为礼品赠送给基奎特总统和代表团其他成员。因礼品多,携带不便,有些礼品总统府随行人员没有拿,却把一箱书全部拿走了。可见《钻石奇案》在坦桑尼亚受欢迎的程度。

“到我死的时候,手里抓一把钱,我会遗憾的”

前些年,不止一个老斯语工作者跟饶少平说,报纸上有文章分析国子监之“监”为什么读见,令狐之“令”为什么读铃,“逻些”为什么读拉萨,“空穴来风”被越来越多的人误用。“写文章的人叫饶少平,跟你的名字一样。”饶少平问:“你不认为那些小东西就是我写的吗?”“怎么会是你写的呢?文章涉及古代历史、古代汉语,而你是学外语的。一定是同名同姓的人写的。”

2013年9月5日,为了欢迎早年在我国教授斯瓦希里语的Asha老师,斯语翻译出身的企业家、文化使者李松山、韩蓉夫妇邀请几十位当年用斯语在东非工作的“第一代东非工作者”,到在建中的非洲小镇聚会。一位熟人跟饶少平说:“有一本书,是研究杂体诗歌的。作者也叫饶少平。”饶少平说:“那本书就是我写的。”“不可能。你又不是学古代文学的。那么专业的著作,你怎么写得出来?”是呀,斯语小说《钻石奇案》,古代文学研究专著《杂体诗歌概论》,两个绝然不同领域的两项重大成果,出自一人之手,实在叫人难以相信。

为什么放弃轻车熟路,进入强手如林的古代文学研究领域?饶少平告诉记者:“改革开放让人们看到欧美等资本主义国家的经济比我们发达,人民的生活水平比我们高,于是有些人便认为‘中国的传统文化就是不好,美国的文化就是好’。一些人言必称美国教育,将中国传统教育贬低得一无是处。我认为,文化问题、教育问题,是关系到民族生死存亡的问题。中国历史上打败过那么多外来入侵,靠的是传统文化、传统教育。历朝历代的民族英雄、志士仁人不是美国文化教育出来的,而是中国传统文化教育出来的。‘骨气’、‘民族气节’只有中文词典里才有,英语词典、法语词典里是没有的。外国先进的文化和教育理念要学,但不能抛弃中国的根本,不能搞民族虚无主义。因此,我选择加入传统文化的教学、研究队伍。”

1988年,43岁的饶少平调入北京经济管理学院(1990年并入北京工业大学),从事中国古代文学的教学与研究。当时出国人员的待遇有了很大的提高,多的每月能拿到两三百美元,而他在大学的月薪只有97元人民币。他没有大学中文学历,职称估计很难评上去。他做好了中级职称到退休、清贫过一生的思想准备。他对妻子说:“到我死的时候,手里抓一把钱,我会遗憾的;如果书架上摆几本我写的书,我不会遗憾。”时任同仁医院耳鼻喉科副主任的妻子戴海江给予了他充分的理解和支持。

到大学后,他先后上过《诗词格律》《古诗词分类欣赏》《英语函电写作与电传缩略英语》《大学语文》等课。他没有中文学历,也没有英语学历。从来没有人给他系统地讲过这几门课,现在他要讲给学生听。然而他坚持下来了,成功了。学生都爱听他讲课。有的学生甚至说:“听饶老师讲课是一种享受。”

1998年,饶少平晋升中国古代文学教授。同年,他申请到北京市教委“理工科大学文化素质教育改革研究与实践”项目。据说,申请这一项目的还有清华大学等兄弟院校的教授,拿到这一项目的是饶少平。

饶少平认为,作为大学教师,教书育人是第一位的,但不能满足于埋头教书,换言之,不能只当教书匠,而要在学术研究上有所建树。把相关的研究成果带进课堂,教学会有新意,效果会更好。1997年,饶少平的“杂体诗词曲综合研究”作为北京市第九个五年规划重点研究项目在北京市社科规划办立项。这是北工大第一次拿到人文学科的重点研究项目。

杂体诗歌是我国特有的一种文化现象,它们与我国古代的历史、语言、文化、民俗有着千丝万缕的联系,反过来又对我国语言、文学、文化特别是诗歌的产生和发展产生广泛的影响。直到1949年之前,杂体诗歌一直是相当普及的。后来,除了《辞海》《汉语大词典》对回文体、藏头体、神智体等十来种杂体诗有简短的介绍以外,更多的如折腰体、应字格、促句格、歇后体、嵌字体、换字体、大言体、小言体、首尾吟体、翻韵诗、风人体等大量的杂体诗歌,几乎无人知晓。正如中国社会科学院文学研究所研究员杨镰先生所说,“在时代变迁之后,人们对于门类广博、内容丰富的杂体诗歌往往采取置而不论的态度,杂体诗歌实际成了中国文化史的‘化石’不但缺乏专门的研究、评述,甚至连提一下的地方也难得一见。”饶少平将杂体诗歌放进中华民族古文化的大背景中加以审视,探索其源头,探讨其成因,探究不同体式的杂体诗歌的具体规范与创作规律以及它们与中国历史文化的血缘关系,填补了文学史上长期以来诗歌研究的一项空白。

为什么走进自古以来少有人碰、难度极大的杂体诗歌研究领域?饶少平有他自己的理由:“已知的名家、大家的作品当然值得研究。但毋庸讳言,有很多是在炒剩饭。就拿沈从文的短篇小说《边城》来说吧,不知有多少人在研究。与其加入炒剩饭的队伍,不如多花些工夫,研究一点新问题。”

“板凳要坐十年冷,文章不写一句空。”这是历史学家范文澜的名言。饶少平把它当作做学问的座右铭。他为自己定下一个目标:“研究成果要经得起历史的检验。死后一千年、两千年,人们只要讨论杂体诗歌,要么引用我的观点,要么批评我的观点。”

这样的目标给研究工作增加了极大的难度。饶少平20多年都在学外语,搞外事工作,在古代文学方面没有先期研究成果。他所凭借的,是读小学、中学时靠自学打下的古文基础。他比不上那些出身书香门第的人,不但有家学渊源,而且家里有丰富的藏书。他所在的大学是工业大学,不像文科大学和综合性大学,图书馆里没有他所需要的古籍。古人说:“书到用时方恨少”,那仅仅是指读书少而言,而饶少平在恨读书少的同时,也恨家里藏书太少。

俗话说:“勤能补拙。”在饶少平看来,勤也能补手头的拮据和资料的不足。他骑自行车到二十几里外的国家图书馆和十几里外的首都图书馆(当时在国子监内)查阅古籍,节约的车钱中午可以在图书馆就餐。到北师大借阅古籍,也是骑车去的,当时还没有电动自行车。一些善本书、孤本书,翻拍、复制费用太高,他就尽量把要用的资料抄下来。普通古籍中的资料可以复印,为了节约经费,饶少平也尽量手抄。有时候没有课,不开会,一抄就是几天,寒暑假经常连续作战。虽然抄得头昏眼花,倒也收获颇丰。他一共查了多少古籍,没有具体统计,仅引用的古籍就达300多种。编辑认为太多,出书时《主要参考引用文献》中的引用书目删得只剩272种。如:为了论证《盘中诗》的文字、作者、创作的时代等,光南朝徐陵的《玉台新咏》,饶少平就引用了南宋嘉定年间陈玉父刻本、明朝嘉靖十九年郑玄抚刻本、明朝五云溪馆铜活字本、明朝崇祯二年冯班的手抄本、明朝崇祯六年赵均小宛堂覆宋本、清朝嘉庆十六年翁心存影抄冯知十影宋抄本等六种不同的版本。编辑把这六种引用书目都删掉了。

2009年6月,饶少平的《杂体诗歌概论》由我国文史研究权威出版社中华书局出版。10月11日,北京市哲学社会科学规划办公室主办的中国杂体诗歌研究专家论坛暨《杂体诗歌概论》出版座谈会在京举行。中国社会科学院、北京市社会科学院、北京师范大学、中国人民大学、北京语言大学、首都师范大学、湖南大学、华中师范大学、东南大学、黑龙江大学、首都经济贸易大学、北京青年政治学院、中国作家协会、北京市作家协会、中央教育科学研究所、北京市哲学社会科学规划办、中华书局等高等院校、科研机构、科研管理机构、文学团体、出版机构的有关领导、教授、作家出席了研讨会。出席研讨会的还有人民日报、光明日报、人民政协报、中国青年报、中国教育报、北京日报、北京青年报、千龙网等新闻媒体的专家、记者。与会专家、学者、作家对饶少平极其《杂体诗歌概论》给予了高度的评价,认为:

“少平先生的这项研究开了一个门,开辟了新的天地。”

“读这样一本书,我最强烈的感受就是:这是一个新的视角,一个我们从开始受教育到本科、研究生毕业到后来研究古代诗歌长期形成的习惯视野中根本没有关注过的视角;这本书是史外之史,是我们习惯接受了的诗歌史之外的另外一个被遮蔽了的大家平常看不见的诗歌史。它掀开了文学史上形成定见的诗歌史描述的一页,使我们看到这一页的下面,原来还有被遮蔽了的这样丰富的形态。”

“饶先生的研究已经给我们提供了鲜活的例证,证明我们是否应该对我们传统的文学观念和文学评论的价值标准进行重新思考。从文学艺术的起源,到文学艺术发展的动力,到文学艺术价值的判断,整体思维中,我们是否应该适当考虑游戏和娱乐的价值。”

“纵观《杂体诗歌概论》这本书,可以看出,饶教授对杂体诗歌的研究、整理和归纳是十分全面、系统的,说它史无前例也是当之无愧的。”“杂体诗歌是比较不受重视的。从古代的学者到现代的学者,特别是现在的学者,专门下力量去研究,而且对这么多的杂体诗进行研究,应该说非常之少。饶先生为这方面的研究作出了卓越的贡献。”

“《杂体诗歌概论》不同于某些人云亦云、缺乏新意的作品。它对历代名家、大家、《辞海》、《汉语大词典》、《中国诗学大辞典》的诸多观点进行了分析、归纳和总结,并对他们和它们中的某些观点提出不同意见,具有创造性、趣味性,充满了作者的个性思考,具有很高的文学技术含金量,是可读性很强的学术著作,是当代杂体诗歌研究的奠基石。”“其语言的精辟,文字的趣味性和理性也都给我们留下了深刻的印象。”

“通览《杂体诗歌概论》,我感受最深的是饶教授严谨的著书、治学态度和带有理性光芒的创新精神。他坚持实事求是的原则,绝不人云亦云,不以古人的是非为是非,所言皆有理有据。不管是自己提出的新观点,还是在前人观点的基础上的升华,或者是对别人的批评,都是言之有据的。有很多很多事实确凿、理由充足的独到见解,具有创造性、趣味性,充满了作者的个性思考。为我们以后的研究提供了一个很好的范本。”

“研究资料不像被人们所重视的各个朝代知名的诗歌资料那样好收集,有些材料北京的图书馆找不到,还要到外地的图书馆去找。”“他的搜罗之勤,搜求之广都是前所未有的。”

“这么多年出一本书,足见其学术态度之严肃认真,与学术界追求“时间效应”的超快学术、噱头学术相比,少平先生精益求精、认认真真做学问的精神值得钦佩。”

“这是一部材料丰富,考证深入,见解独到,有诸多新意的学术专著。少平先生的研究具有开拓性。”“学术著作,只要解决一个后世永远不能迈过的、永远要提及的问题,这就不简单。”

“研究诗体,不是出在文科院校,不是出在作家协会,也不是出在社科院文学所,而是在北京工业大学,而且饶先生过去又是搞外事工作的。感谢饶先生为诗词界做了一件大好事。”

作家施亮概叹“这个人实在太有才了”,于是在光明日版社主办的《博览群书》发表文章,盛赞饶少平“才华洋溢,学识渊博,做学问的态度非常认真。”“这本书考证详实,辨析清朗,其中的不少补订确有籍海求真的意味。”作家余天宝则在《中国文化报》撰文表示:“饶教授的文风我着实喜欢,比如谈风人体:‘风人体诗歌中的“转”,往往别开生面,出人意料。第一、第二句都是“起”和“承”,第三句忽然排宕而出,将第一、第二句完全撇开,插入看似与上文毫不相干的内容,及至读完第四句,也就是“合”,才慨叹第三句的“转”,转得实在巧妙。巧在如白云卷空,天然而有位次。妙在心已放活,手笔已放松,大开而能大合。’跟那些老派的学究们相比,他的文字可说是清新而又痛快。”

古稀之年,对大多数人来说,也许意味着含饴弄孙,养老而已,而饶少平教授却对《环球人物》记者说:“生命不息,学习研究不止。只要身体允许,我会继续努力,争取在有生之年多做一些事情。当然,我也要含饴弄孙。孙子是我努力的动力。”

我们祝愿饶教授健康长寿,期待着他不断有新的著作出版。

《环球人物》记者 苏睿