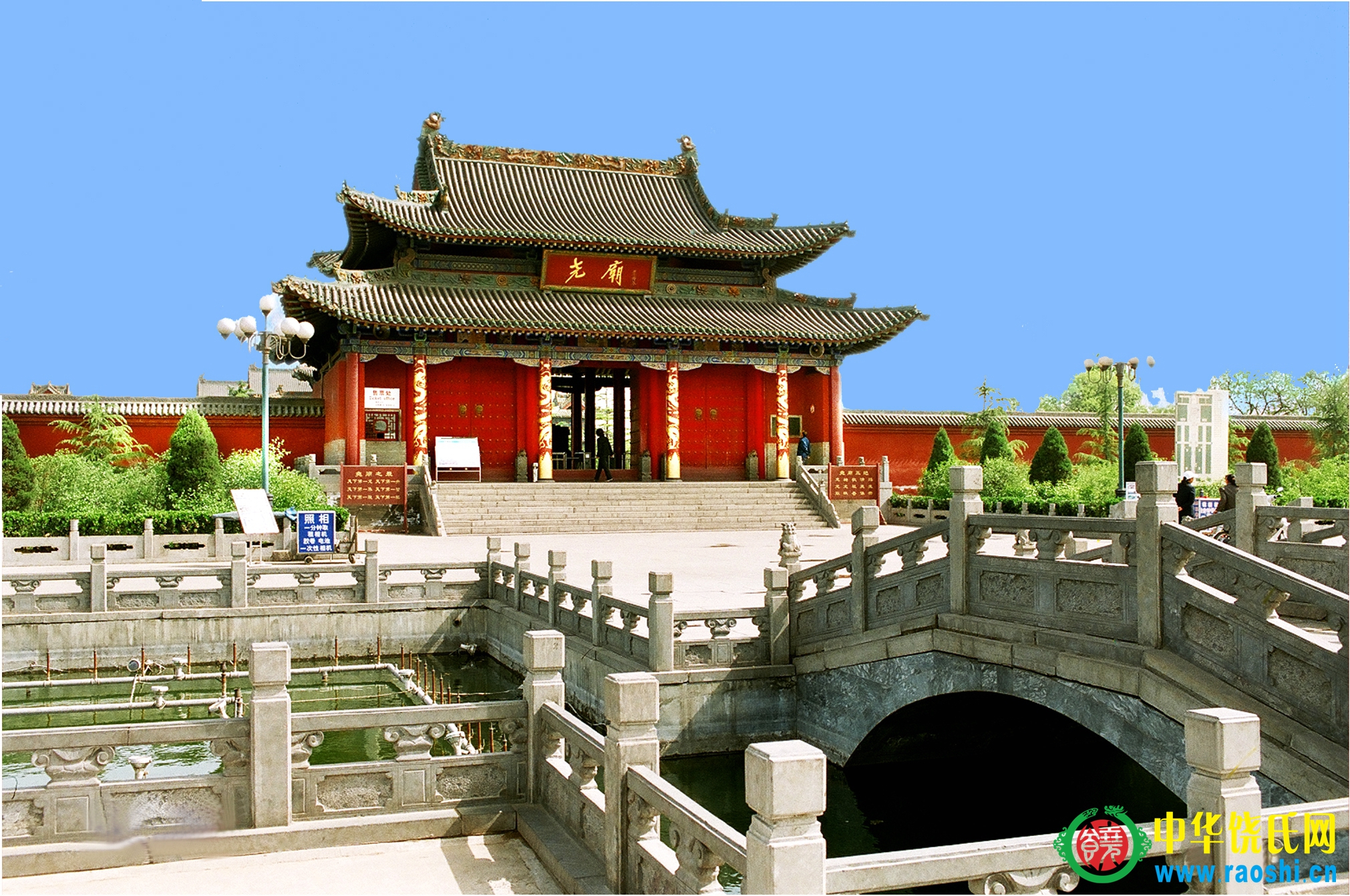

尧 庙

尧临汾市秦蜀路南端,为山西省重点文物保护单位。临汾史称尧都平阳司马迁《学者多称五帝尚矣,然《尚书》独载尧以来华夏文明自尧始。坛庙建筑是汉族祭祀天地日月山川祖先社稷的建筑,充分体现了汉族作为农业民族文化的特点。坛庙建筑的布局与构建原构与构建原构与宫殿建筑一致,只是建筑体制略有简化,色彩上也不能多用金黄色。

尧 庙

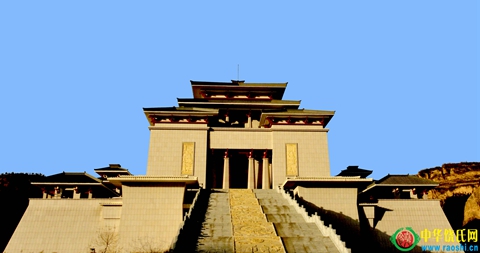

天下第一门 华门

临汾华门,是一座华夏文明纪念碑,建于2002年,华门3年建成,位于山西省临汾市尧都旅游区中心,占地150亩。华门由基座、主门及门楼三部分构成,主体工程包括大台阶、裙房、主门、阁楼4部分,地下二层,地上7层,总高50米,长80米,宽40米,建筑面积2.2万余平方米,总投资5000万元。华门博彩“门”建筑精华,集历史纪念和游览观光于一体,正面三门矗立,象征尧、舜、禹三帝。主门高达18米,是世界上最高最大的门,主门以刚刚开启的形式,象征尧帝开启中华文明之门。华门内部以丰富的文化内涵展示了华夏文明和民族文化,并以“源远流长、门开国盛、尧天舜日、东方巨龙、连环九鼎、天下巨联、登高望远、华门飞愿、名门博览、华门之夜”等十大景观而著称。雄居世界第一,在建筑规模和高度上堪称“天下第一门”。

天下第一门 华门

帝 尧 陵

尧陵位于临汾市尧都区大阳镇北郊村西的涝河北岸,距市区35公里。墓高50米,周长300余米,依山傍水。祠宇依陵而建,布局紧凑,木雕精细。陵周石山悬崖,陵墓由黄土堆积而成,古柏葱郁覆盖,清流环绕而过,景色秀丽壮观。1984年中国考古研究院专家考证,陵丘属人为形成,再根据尧陵附近发现陶片推测,4000余年前人类曾在此活动居住。这与当地传说,葬尧时人们掬土成山成陵相吻合。

帝 尧 陵

中国最早国都——陶寺遗址古观象台

中国网山西 近日,由于临汾市天气持续优良,襄汾陶寺古观象台(原址复制模型)呈现出美丽的景色。据悉,陶寺古观象台是2003年中国考古人员在山西临汾市襄汾县陶寺遗址考古发掘中发现的,它由13根夯土柱组成,呈半圆形,半径10.5米,弧长19.5米。从观测点通过土柱狭缝观测塔尔山日出方位,确定季节、节气,安排农耕。考古队在原址复制模型进行模拟实测,从第二个狭缝看到日出为冬至日,第12个狭缝看到日出为夏至日,第7个狭缝看到日出为春、秋分。

12月12日,由中国社会科学院考古研究所和山西省文物局等联合主办的“陶寺遗址与陶寺文化”暨《襄汾陶寺——1978—1985年发掘报告》出版研讨会在北京举行。专家和学者认为,陶寺遗址与文献记载的尧都有相当高的契合度,陶寺遗址及陶寺文化,从物质文明、精神文明到制度文明,是生生不息的中华文明核心的主要源头之一。

中国最早国都——陶寺遗址古观象台

仙洞沟

仙洞沟景区,位于临汾城西17公里的姑射山中。姑射山,属于吕梁山脉,这里山势奇险,环境幽雅,仙洞分成南北两洞,两洞间横卧一条深达50米的壕沟。沟南称南仙洞,沟北为北仙洞,两洞间无法逾越。相传一次尧王出访姑射山,恰与鹿仙女相识。他们一见钟情,定了终身。不久在姑射山洞9即鹿仙女洞)举行婚礼。在灯火齐明,鼓乐喧天的欢庆之时,尧王乘兴将姑射洞一带封为仙境,即今人所称仙洞沟。婚礼所在山洞称为仙洞。

仙洞沟还有众多优美的传说。仙洞内有个会仙台,据说八仙常到这里聚会。如今人们在洞内塑造了八仙云游聚会的故事情节。丰姿多彩的塑像,给游人增添了无穷的雅兴。

据碑文记载,宋徽宗赵佶在政和八年三月二十八日曾驾游姑射仙洞。现存的宋王石便是驾游时小憩的地方。

相传唐高祖李渊南征,在霍州遇强敌,兵败逃至姑射山,为一陡峭山崖所阻。李渊一怒之下,高呵鞭打,只听霹雳一声,山崖开裂成门,唐王始得救。后人称此为“南天门”。

仙洞沟

平阳大钟楼

临汾平阳大钟楼,有名鼓楼,位于临汾城中心,基座呈正方形,周长160米,楼高43.76米,为我国最高的鼓楼。鼓楼始建于北魏,楼上存有金明昌七年年铸2500余公斤大铁钟一口。据方志和碑碣记载,历史上临汾鼓楼曾有过七次修建;现在的鼓楼是1987年重建的。大中楼基座券砌门洞,十字相交,通连四条主街。门洞上方各嵌有依明万历三十一年原刻复制的巨形石雕匾额,分别为“东临雷霍”、“西控河汾”、“南通秦蜀”、“北达幽并”。楼基东西两侧各建有门楼,东曰“远眺”,西曰“云梯”。入门楼,沿级再登,拾级而上至中楼台坪及中、上楼层,近观远眺,别有风光。大中楼门厅匾额题词为明清两代所传,由徐向前元帅、著名书法家启功、李锋、董寿平、段云、舒同、赵朴初诸先生书写,名人名作荟萃,胡为鼓楼增辉。

世传民谚:“平阳府有座大鼓楼,半截子插在天里头。” 坐落在临汾市区的大中楼龙盘虎踞,冲大而立,以其高大雄伟著称于世。千百年来,邑中父老引以为荣,外地游客有口皆碑,此楼实堪为帝尧故都古老文明的象征。 大中楼因建于东、西、南、北四街的中心而得名。

平阳大钟楼

尧都华表

尧殿两侧木桩,是尧设立的“诽谤木”,亦称华表木。《辞海》记载:“华表,亦称桓表,古代用以表示王者纳谏或指路的木桩”。尧是开启华夏文明的贤明君主,设立诽谤木正是要博纳众谏,广泛听取民众意见,以便改进朝政。为了打消大家的顾忌,达到言者无罪,畅所欲言,就特意树起了这一诽谤木。可以说,“诽谤木”是体现尧民主政治的初评。随着时代的推移,诽谤木演变为雕刻精细的石柱,形成蟠龙缠绕的华表,但已失去帝尧设立诽谤木的本意,成了历代帝王皇宫的装饰物和帝王尊严的标志物。

尧都华表

帝尧祭祀大殿

仙洞沟