简述茶阳饶氏对邑域人文历史的影响和贡献

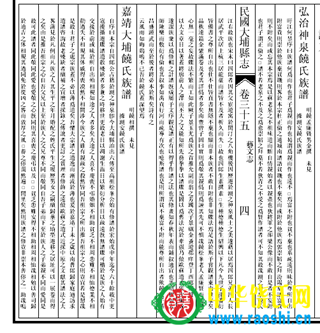

据《大埔县志》和《茶阳饶氏族谱》的粗略统计,从明朝中期至清朝,茶阳饶氏族人取得科举功名者进士八名,翰林二人,举人二十人,贡生就更多了,时人称茶阳城内饶氏“庠生盈城,秀才比肩”;在外任实职官者一百多人。饶氏人口数虽然在全县人口总数中只占约百分之一,但历来崇文尚学,诗书传家,以仕为荣,以文垂世。另据潮州府志记:明清以降,大埔人文数第一,有科举功名者为潮州府属各县之冠。早在明万历五年(1577年),布政使刘子兴即撰记称茶阳饶氏为“世称岭南望族”。茶阳饶氏士大夫和乡绅阶层是邑域人文历史进程极为重要的推动者,他们用已所追求的完美人格和理想,将儒家理学传统文化精神传承下来,挺起邑域精神脊梁,铸造出一个和谐的邑域世界。这在全国各个饶氏聚居地当中可以说是极为少见的,具有较高的人文历史研究价值。

一、建县前后邑域社会与饶氏宗族的状况简述

本章试从建县前(宋末明初)至清朝中期这一时段来记述茶阳饶氏士大夫们在县域人文历史进程中所起的作用。回顾这一时期,正是茶阳饶氏宗族从小发展壮大,科举仕人从少到多的时期;也是在历代饶氏士大夫们的教化之下,大埔从“人文尚借它邑”之地慢慢变为文明之邦,客家圣地的时期。当然,茶阳饶氏最具有代表性的辉煌时期:一是明朝饶相、饶与龄“父子进士”前后;二是清朝饶芝、饶褒甲“父子进士”时期。本文所称茶阳以前为大埔老县城。

(一)建县前的社会简况。

据旧县志称:大埔在设县前,是岭南一个瘴气寒热,盗贼蛮荒之地。境内层峰叠嶂,县民环山而居;元史地理志称:潮州路神泉村(茶阳)位于广东省东北部山区,元朝至元十五年(1278年)归附元朝,至元十六年改为总管府,以孟招讨镇守,未几移镇,漳州土豪随即占据二十一年。后广东道宣慰使月的迷失(蒙族人名)以兵招谕,二十三年复为江西等处行枢密使兼广东道宣慰使以镇之;潮州府志称:长汀涂某以盐徒来神泉村,于茶山下筑城聚衆,号曰涂侨寨,自称侍郎。占据上杭、金丰、三饶、程乡之地,私征赋税,传弟涂侨盘踞二十余年,至元二十一年,安抚使月的迷失讨平之。

明洪武二年(1369年)改潮州路为潮州府,成化十四年(1476年)析海阳八都置饶平县。饶平建县后,犹以淸远、 州两都远离饶平县治,输赋维艰,且峒民时时作梗。意即在明代中期以前,这一地区在行政上属海阳县辖地,因“僻远官府,政教难逮”,山中所聚多梗化之民。成化十四年,明王朝在征剿这一带的盗贼时,为加强控制,设立饶平县。饶平县设立后,茶阳周边仍然是“法度不行,教化不及之地”。

茶阳饶氏自宋末从闽汀州府迁来,至明初传至四世饶元利(绍兴公),其在混乱的地方时局中“独能纠集乡人抗拒劫匪,悉力防御,勇保乡里,且勤力务本。生事稍裕即扶危济困,乡人无不义之重之”;谱记五世祖饶孔彰(守常公),生当明初,当时岭南“地圹人稀,公垦荒力穡,渐致家用饶裕。其天性公明果敢,乡人但有曲直不明之事,由其咸就决之,无不服者”。

而后,六世饶孟廉获授“承事郎”;七世饶辉获授“将仕郎”。他们均急公好义,乐善好施,乡评尤佳。

举例:“养兵守邑”。六世饶孟廉在乡极有威信,但凡有是非不能辨之事,必由其片言辨识,乡人无有不服者。郡守举饶孟廉为乡约副(地方副首长),此后多年神泉乡无官司扰于郡守。明天顺庚辰年间,地方有警情,贼冦大发,郡守檄孟廉募养本土民兵千余人,画计退敌。道省官员评价曰:使宰一邑尚有余力。

至七世饶金(奉训大夫),于成化十三年(1477)“以春秋领乡荐,历官至剑州知州”,其为官清正,刚直不阿。平生隐恶扬善,恤匱拯弱,谋建大埔县治,息盗安民,有大功于乡党宗族;他的弟弟饶鑑则受学于明代大儒陈白沙(献章),其笃学好古,制知简朴,熟于春秋三传,孝义不媿黔娄之风。饶鑑游学归来后,兴办学堂,讲学授教,粤东、赣南和闽西周边地区的儒学后生翕然宗之。

在各种版本的《大埔县志》“人物志”中,这两个人分列在“宦迹”与“儒行”之首。由此可见,茶阳饶氏宗族在建县前的神泉乡(茶阳)社会中已有举足轻重的地位、较大的影响和号召能力。

举例:陈白沙赠饶鑑诗:君又去冬津,冬津月送人。周游千里道,细问万年身。野色淡将螟,江桃疑是春。丹青如可赠,画我小昆仑。

陈白沙故后,饶鑑亦有吊白沙先生诗:道在乾坤迹在书,荆榛私淑未教除。光阴虚过那能再,梁木倾頺不可扶。远水莫将双泪到,及门会领一言无。九原怅望宁堪作,欲举蓝輿计已疎。

(二)饶氏在建县之后的作用和影响。

嘉靖四年(1525年),应茶阳致仕知州饶金所倡,巡抚熊兰疏请置县,嘉靖五年析饶平  洲、淸远两都置大埔县。据谱载:饶金于正德五年(1510)擢升四川剑州知州。致仕回乡后,他以淸远、

洲、淸远两都置大埔县。据谱载:饶金于正德五年(1510)擢升四川剑州知州。致仕回乡后,他以淸远、  州两都远隶饶平县治,管治鞭长莫及,民生无法保障,乃请求朝廷割清远、

州两都远隶饶平县治,管治鞭长莫及,民生无法保障,乃请求朝廷割清远、  州两都创置大埔县,以塞盗源。饶金的创意得到民众拥护,最终获朝廷批准。盖倡置大埔县,饶金实为第一人。会奏报允,乃于嘉靖丙戍设大埔县治,后盗戢民安。饶金卒后入祀乡贤祠。笔者认为:县城之所以设立在远离邑域中心的茶阳,与饶氏族人的社会地位有着极大的关系。

州两都创置大埔县,以塞盗源。饶金的创意得到民众拥护,最终获朝廷批准。盖倡置大埔县,饶金实为第一人。会奏报允,乃于嘉靖丙戍设大埔县治,后盗戢民安。饶金卒后入祀乡贤祠。笔者认为:县城之所以设立在远离邑域中心的茶阳,与饶氏族人的社会地位有着极大的关系。

洲、淸远两都置大埔县。据谱载:饶金于正德五年(1510)擢升四川剑州知州。致仕回乡后,他以淸远、

洲、淸远两都置大埔县。据谱载:饶金于正德五年(1510)擢升四川剑州知州。致仕回乡后,他以淸远、  州两都远隶饶平县治,管治鞭长莫及,民生无法保障,乃请求朝廷割清远、

州两都远隶饶平县治,管治鞭长莫及,民生无法保障,乃请求朝廷割清远、 置县多年后,仍由于县小丁少、税赋多、摊派多,地方财政穷困。见于此,饶氏十世祖饶相(曾任江西按察副使) 于嘉靖二十年(1541年)上呈《奏拨大埔县都图疏》,奏请将程乡所辖溪南都人户丁粮二千多石拨补本县应役,及将本县粮米寄籍于海阳县者拨回本县,随地当差,仍复旧额,每粮米五十石,人丁一百丁编为一里,则赋役丁粮稍为适均,少解县民倒悬之苦,而获永逸之休。

如上可以看出,就是在这样的环境下,茶阳饶氏士大夫首倡创设县治,置县之后又利用各种关系和手段,努力维系县域地方治理机制走向正轨和良性循环。

据考,在明代,岭南很多新设县治都与弭盗的目的相关,而且往往都是在本地宗族势力的推动下起作用的,顺德、新安等县的设立都是如此。饶氏家族在大埔设县治过程中充当的角色,既是基于该宗族在本地的影响,又毫无疑问强化了这种影响,奠定了饶氏成为邑域及至岭南“望族”的基础。

举例:饶氏“保境安民,统领乡勇,捐金守御”几件事。饶典字国用,弱冠补邑庠。以明经入大学。隆庆四年选授北京兴武衞经历。生平见义勇为,尝佐父公贤,捐赀重修县南犂壁石桥,明嘉靖庚申年,倭寇大发,城邑震动,与县令协力堵御,邑赖以宁。

明崇祯二年,值邻寇告警,饶堪倡募鄕勇,砌高瓮城马路,为缮守计,境赖以安。九年,修邑志,多施义渡、捐义阡、人利赖之。

崇祯十五年三月,漳州贼梁良入寇,梁由平和寇埔,至县堂索饷去,人莫敢撄。十一月复来犯,适知县林凤仪署篆饶平。在籍知州饶墱、绅士饶希爕捐赀募壮丁,昼夜守御,请兵救援,鄕人赖之以安。饶希燮,字彦粹,号梅菴,城坊人。附贡生,授国子监学正,明季梁良之乱,同伯父墱捐募守御,请兵救援,贼遁去,全城安然。

饶访濂,号莲沚,城西人。年十九县试第一,充郡庠,旋食饩。清道光十四年援例爲敎谕,二十一年有警,县令以捍衞商于访濂,访濂慨然自任,自城西南以至西北修葺之费、巡董之责,皆访濂捐募而主持之事。清咸丰三年,漳州失守,地毗潮疆,潮守吴均谕设局团练,访濂捐金六百,募勇防守,幸保无虞。四年,土寇啸聚靑溪,合邑惶惧,访濂请诸邑宰李,檄丁壮登陴,而自给米每人一升,共捐米百石,又捐金二百,卒获贼党正法。此类事例还有许多。

二、饶氏族人在社会教化过程中的作用简析

积累了一定的各类资源和实力之后,本地的饶氏权势人物便极力利用各种资源同明王朝拉上关系,努力建立起正统化的社会秩序。饶金中举出仕、饶鑑受学大儒之后的茶阳饶氏宗族,开始按照士大夫的作派,理学家的主张,按照古代宗法原则,根据当时的社会现实加以变通,来建构地方宗族的规范,再以宗族规范来教化和影响周边的民众。这是明代以后地方士大夫建立地方社会文化认同的一个重要途径。明代宗族社会的建构,是由地方上控制了政治、经济和文化资源的饶氏士大夫势力去实践的,因此这也是在地方社会借助正统化的文化资源去树立权威和维护权力的手段。在这一过程中,饶氏宗族借助国家权威,掌握了众多地方资源。在建县后积极投入到县域建设和社会构建中去,并努力倡导儒家教育理念,以达到经营地方、控制资源的目的。

举例:饶氏权势人物是如何极力利用各种资源同明王朝拉上关系的?“父子进士”饶与龄的五个儿子均取得科举功名,其中京官一、州官一、县官一、省御史一、明经进士一。与明王朝拉关系最为典型的是其次子饶堪(岱屿),其与明朝宰相何吾驺是同科举人,何为解元,饶堪为经元,关系极好。饶堪借助何吾驺为茶阳族人做了大量的善事。何还曾为之题写“饶世魁家庙” 、“清白传芳”堂第门匾并为饶堪撰墓志铭。

“士大夫”一词是中国固有的词汇,传统中国各阶层中与皇庭最接近的群体是“士”,但“士”与现代意义上的知识分子有本质区别,传统中的“士”是四民之首,在政治上和文化上都享有巨大权力,政治上,“士”是社会的领导阶层,整个官僚系统由他们掌握;在文化上,“士”享有对道统的解释权,对上可以劝谏帝王,对下可以教化万民。因此,在传统中国社会,“士”处于绝对重心地位。决定士大夫中心地位的关键在于科举制度。明、清科举制度已经完善、士大夫阶层崛起、租佃制盛行。对人文的关怀及知识的普及,使宗族礼仪文化向社会各个阶层普及,各个阶层都开始接受以儒家经典为主要根据的礼教。此时,在本县地方社会的运行中饶氏士大夫的作用越来越重要,他们社会使命感、责任感空前增强,以重整社会秩序为己任,主动通过多种途径有意识的对地方民众进行宣传教化。

(一)努力推崇儒家理念。早在大埔建县前,翰林陈献章(白沙)大儒和粤东、闽西和赣南的硕儒们常来神 泉走访,住宿在饶金、饶鑑兄弟等当地饶氏士大夫的家中,他们穷究心性,发明义理,著书立说,启沃后学,互为交流研究儒家立身济世的精妙处。据谱载:茶阳饶氏读书人均治“四书五经”。书经,《尚书》儒家经典之一;礼经,又称《士礼》,是先秦六经之一;麟经,即《春秋经》的别称,古代汉民族第一部编年史兼历史散文集,儒家六经之一。茶阳饶氏宗族兴旺发达的其中一个重要原因是全面接受并传播儒家理念,对儒家理念教育的特殊崇尚以及在这一背景下城区内教育的普及。

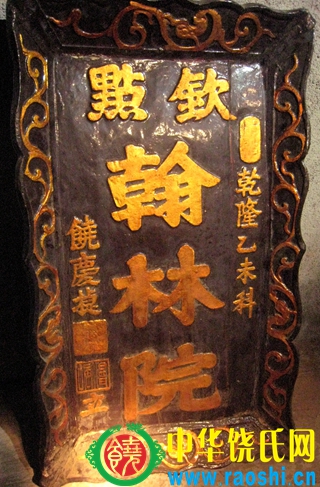

而饶氏古建筑群正是普及儒家理念和普及平民教育的平台,也是一本彰显宗族文化和科举功名的宝贵建筑教科书。“父子进士”牌坊、“南北地卿”石牌楼;平阳堂(大宗祠)、太史第、大夫第、世魁祠、仙瑞堂(文献世家)、冬官第、大理第、耕心堂、中翰第、儒官第、司马第、奉政第、朝议大夫第、诰书笫、光禄第、诒榖堂、明经祠、水部书院和双桂堂等等。据老辈人讲,最多时有三十多间较大型的饶氏祠堂屋,这些饶氏祠堂府第,最多時占据了整个茶阳城内约六成的民居建筑。想想这些带着富貴和书香味的建筑名称,就可以知道早期茶阳饶氏士大夫们的儒者威仪和经济实力。

在客家人居住地区,这些祠堂屋既是居屋、宗祠,又是饶氏子孙和乡民的学堂,还是士大夫们所喜爱的韶乐雅音(广东汉乐)的排演场所。饶氏士大夫们在宽大的祠堂厅堂里讲授与培养忠君、孝亲、恭敬、诚信的内容。使宗亲和乡民直接受儒家的伦理道德价值观念和行为模式。饶氏宗族还通过旌表、劝谕、禁断活动张扬符合儒家道德价值观念和伦常礼教标准的行为。劝谕子孙遵从儒家的伦理规范,使当地社会形成互相礼让、尊老敬老的社会风气。达到息狱讼、除盗贼、美风俗之目的,维护了社会的稳定。

举例:早在建县前,岭南大儒陈献章翰林已有“神泉四景”诗赠与好友饶鑑,称颂着神泉的旖旎风光。“茶山分香”:江门白藕花,我榻庐山顶;君若去茶山,茶香复誰领。“神泉漱玉”:焦明亦是凤,萤焰却疑灯;安得石上泉,为洗世中盲。“浮螺得月”:道眼大小同,乾坤一螺寄;东山月出时,我在观溟处。“太极涵虚”:混沌固其初,浑沦本无物;万化自流行,何处寻吾一。饶鑑正是儒家传统文化传扬的先行者。

粤东客家人崇文重教,古时候每年各姓族都会从族尝中划拨儒资,资助困难学子入学、奖励品学兼优的学子,激励族人送子弟读书,读好书,光宗耀祖。

饶氏士大夫们更是兴学重文,置备大量的族产族田,最多时有五千多亩田地和更多的山场,分布在半个县域。他们利用巨大的财力来鼓励宗族子弟读书、参加科举考试。据谱族规记:凡是读书之人均有奖励,考得优、恩、拔、岁、副贡生者,奖给旗匾花红银十二两,赴省考路费银六两,赴京考路费银二十两,凡在外游学者给银二两,中举人及进士则给银百两以上,连伴考学童亦给银资助。在日常生活中,士大夫们还以自己的行为对家人施加影响,家族内教化的成效非常显著,在地方社会也产生了强烈的示范性影响。士大夫还在地方社会中采用各种方式教化民众,倡导订立乡约、乡规、协助或自己兴办各种学堂,日常生活中履行博施济众的观念等行为在民众中树立起宗族的威望,为人们做表率,在当地社会中发挥了很好的教化作用。不经意间,饶氏士大夫也在主动地、有意识地对乡民进行教化。

举例:“明经祠”便是一个典型的教学场所。该祠系明朝“父子进士”饶与龄的第四个儿子饶垍于崇祯辛未年取得科举功名(明经进士)之后于1635年建成,祠堂为三进殿堂式建筑,后作为饶氏“垂裕学校” 校址,饶氏教师招收饶氏子弟(不收费)和外姓学童前来就读。“文献世家”(仙瑞堂)则是最为典型的客家九厅十八井祠堂屋建筑,有上中下三个大厅堂,平时摆满桌椅,用于宗族后生上课,由族内有学识者任教。大门联“日永鳣堂”中古称“鳣堂”者即学堂。

茶阳饶氏文人士大夫还首倡并力捐修建县学宫、茶阳书院(由饶瀛洲捐巨资所建)等教育场所,常亲自管理书院,任教说学,常为之撰记、书序和谱写诗词。正是由于他们的教化活动,才将儒家倡导的理念深入贯输到县民之中。当然,也有大量的外姓生员拜饶氏士大夫为师,学习各类知识,以期学业有成。

举例:茶阳饶芝,字商山,嘉庆二十四年进士。致仕回乡后转执教鞭,其学生邱建猷,字尔嘉,号迪甫,坪砂人。少颖异,稍长发愤读书,坐卧小楼,目不出户牖。在饶芝立课程、勤指授之下,终于道光八年举于乡,十四年成进士,选庶吉士,散馆授检讨。

饶庆中,号南圃,城坊人,宁海牧墱裔也。学问渊博,克敦大本,十岁能文,及冠工制艺、长词赋。受知于学使翁覃溪。为士林领袖,闽粤交聘之。学者云集,有河汾讲席之风,讲学乡塾,敎人先器识,而后文艺。门下拾靑紫者远近以百十计。

饶华元,字冠人,号介夫,城坊人。少有文名,府院试连冠全军,进庠随登戊子科,乡荐考授中书,改知县。居家以经史自娱,为文必宗八大家,课子侄、教乡民。

饶商,字公序,别字质居,城坊人。乾隆元年举于乡,十年乙丑会试。后乃归,益究关闽之旨,作晰疑录,四方问业者日益众,每升讲座无疲容,虽暑月未尝亵衣临也。县令蔺修志,延请主稿,词严义确,人皆惬服。

(二)载入老县志的饶氏功业。

我们知道,一时一地的老县志,是最能集中体现县域人文历史进程的载体。翻开明、清《大埔县志》,看到出现次数最多的姓氏是“饶”,做善事、好事最多的是饶氏,记录功名职官最多的是饶氏。如一:大埔县老县志为茶阳饶氏所编撰。明嘉靖四年(1525年),应致仕知州饶金倡置大埔县后,丁粮稀少,地瘠民贫,人文尚借它邑,建县三十多年,仍未编订县志。直到明嘉靖戊午年(1558年),知县吴思立提议,前江西按察司副使饶相为县志作序,中书舍人饶与龄进士(十一世)载笔(据《大埔县志》之叙录),终于修成第一部大埔县志。后于崇桢年间二修,知县张燮主持,由饶堪作序、饶希镇等秉笔参修。嘉庆九年知县洪先焘主持,翰林饶庆捷主修,饶峻参修。同治年间重修县志,举人饶于磐主修。民国大埔县志,饶星帆参修。据考,大埔早期数次修县志,均是茶阳饶氏士大夫们出钱出力最多,助修志银及参与编志的饶氏族人(有功名者)均为各姓氏之最。如二:老县志中《谱系》开篇第一章即是明朝弘治年间(明孝宗朱佑憆1488-1505年间)由旴江(临川府)何昱(乡贡进士)所撰之神泉(茶阳)饶氏族谱序文,记明茶阳饶氏早期族谱系明朝六世祖饶孟廉(承事郎)曁男饶金(知州)所编撰,已有五百多年的历史。

其他如:槖助城工、奏拨都图、奏筑城寨、养兵守邑、捍御寇盗、捐金拒匪、拯饥救灾、抚孤助老、建庙砌街、施寺施渡、修志缮谱;如设义田、置义山、立蒸尝、奖劝学等。饶氏隆厚之功业数不胜数,载入县志者就有几十宗,篇幅所限,无法一一列举。

举例:崇祯八年饶堪修县城街道县前街横至儒学前直至北门。崇祯八年饶垍修十字街自东门横穿大街转南数丈经司前至西门,北门外街至自北门直至坛侧横至桥亭,又自西上横街至枊巷。

(三)饶氏职官和科举功名的教化作用。

“父子进士”牌坊,“钦点翰林院”、“钦点工部”、“恩科进士”、“文魁连捷进士”等楣杆石;“五花荣封”、“三凤齐鸣”、“十代九大夫”等匾额,还有在“四郎公”始祖墓道边二十多对雕刻着科举功名的旗杆夹石,无不彰显着茶阳饶氏的文明威仪。茶阳这个只有几平方公里的小县城,是县域的权力、经济和文化中心,而饶氏族人占了全城人口的六成(俗称饶半城),祠第堂屋占了七成,足可想见饶氏族人的社会地位和影响力。从明朝到清朝中期,饶氏族人获得 “奉直大夫”、“朝议大夫”、“中宪大夫”、“ 按察司副使”、“太史”、“县丞”、“中书舍人”、“ 府同知”、“ 府通判”、“光禄寺监事”、“课务钦差”、“知州”和“知府”等等,还有“翰林”、“进土”、“举人”、“贡生”、“郡禀生”、“郡庠生”和“增广生”等等职官、封赐和科举功名称号的,多得数不胜数,对于边远山区的乡民来说,简直就是一本科举和职官的教科书。讲俗一点:有一个饶氏分祠堂放喜炮,整个县城都能听到。从凡夫俗子的角度来看,小县城里常有饶氏族人取得科举功名回来后,都会有“骑大马,鸣大锣,燃喜炮,游大街”的仪式进行,是何等荣耀之事。读书考取功名,这对当地的青少年有何等的吸引力?饶氏文人士大夫在平时的教化作用有多大,不言自明。自然,饶氏士大夫们也就成了乡民的榜样和精神偶像。茶阳饶氏在外任官者更是政声佳传:饶金在闽、蜀惩奸除恶,义释叶元玉,千古传唱;饶相在赣东剿冦除弊、奉旨安民;饶墱在宁海州防御海寇,息盗安民,归乡之日百姓泣送四十里,建祠立碑以志遗爱;饶芝在江浙造书院、修县志政声卓著;饶鸣镐在广西立课程、勤指授,士风大振,人以振兴之力归之;饶崇魁在京勤于部务,校顺天乡试,有声于时;饶庆捷翰林协修《四库全书》,掌教书院。限于篇幅难以概全。当先贤们在外的官声清名传回县域,自当起到潜移默化作用,激励学子勤学苦读,以早登庙堂为民造福。

(四)饶氏乡绅阶层对地方的影响。

明朝时因中央政权的触角伸展度所限,岭南县以下的都图里甲地方治理主要还是靠当地的乡绅和权势人物来维持。乡绅和权势人物其时主要是扮演朝廷、官府政令在乡村社会贯通并领头执行的角色。统治集团的政令、法令,无论采取何种传播方式,想要使之传遍乡村社会,都必须经由乡绅阶层晓知于民。当权者只需将政策、法令告之乡绅,余下对乡民的宣传并使其执行的过程便由乡绅负责。此种相当于统治阶级最基层的政治地位,除乡绅阶层之外,其他阶层很难承担。其次是充当乡村社会的政治首领或政治代言人。平时,乡村民众对朝廷政令及各种赋税的服从或抗争,首先反馈到乡绅那里,并听从乡绅的建议,争取乡绅的认同,再经乡绅向官府反映民意。在这个由下而上传递乡村民情民意的过程中,乡绅刻意塑造自己作为一方民众政治首领的形象,有时甚至与乡民团结一体,充当乡民利益的保护人。

我们知道,乡绅阶层是中国古代乡村社会一种特有的阶层,主要由科举及第未仕或落第士子、当地较有文化的中小地主、退休回乡或长期赋闲居乡养病的中小官吏、宗族元老等一批在乡村社会有影响的人物构成。据考,茶阳饶氏在历史上一直以来形成了地位极为稳定的乡绅阶层,他们在治理地方事务和社会教化方面作出过重大的贡献。

茶阳饶氏族人在明朝中后时期,得到“恩赐冠带寿官”、“冠带乡饮大宾、正宾”、“冠带义官”、“乡约官”、“将仕郎”、“文林郎”、“登仕郎”、“承事郎”、“千户公”、“七品散官”和“冠带义官”等地方实职和荣誉称号者竟然有二十多人,可见当时茶阳饶氏在地方上的权势地位。

举例:六世饶孟廉,字永玖,号松峰。生于明永乐癸未年闰十一月一日,卒于成化丙午年六月十七日,寿年八十四岁。其天性明达,刚果尊贤好礼,创业诒谋垂裕,郡守举授“承事郎”,“乡约副”。孟廉公在乡极有威信,但凡有是非不能辨之事,必由其片言辨识,乡人无有不服者。其任职后多年茶阳无官司扰于郡守。明天顺庚辰年间,地方有警情,贼冦大发,郡守檄孟廉募养本土民兵千余人,画计退敌。道省官员评价曰:使宰一邑尚有余力;七世饶辉,字景玉,谥侃易。其天性淳谨,以耕读为业,乐善好施,乡人称为长者。生宣德巳酉正月九日,卒宏治癸丑十一月六日,授“冠带义官”、“将仕郎”。十世饶大文,字君选,号西园,其性质直,刚正不阿,治家勤俭,克有成立,合族举为族长。生宏治丙辰八月二日,卒万历壬午八月三十日,授“冠带寿官”。十三世饶时,字用育,号宜也。治书经为邑庠增生,其言行端严,乡有曲直咸就决之,生万历乙巳六月十二日,卒康熙已未正月十八日,恩赐“总约乡宾”。

(五)饶氏在文化层面的影响。

在文化传承方面,茶阳饶氏族人更是做出了杰出的贡献。在明、清两朝均有大量的“经、史、子、集”,“诗、詞、曲、赋”著述。略计有饶金的《茶山诗集》,饶相的《三溪文集》与《椿桂集》,饶与龄的《松林漫淡》,饶商的《古音纂》,饶华元的《西山录》,饶与焕的《小史十卷》,饶重庆的《皇华记》,饶墱的《荘文集》、《漫言集》、《白笑集》,饶庆捷的《桐阴诗集》,饶鸣阳的《竹轩文集》等,还有很多无法在此一一列举,在老县志的“艺文志卷”中占了过半的篇幅。这些内容极为丰富精彩的文章诗集在当时、当地的大量刊行,无疑也在大埔早期的人文历史中起到了极大的教化作用。

至今在该县广为传颂的“茶阳八景”诗作:“印山冬雾”、“清泉鹤唳”、“狮崖春花”、“东磜悬流”、“南华石洞”、“神泉秋望”、“湖山月舫”和“茶岭松涛”,还有两首“月照星桥”、“北阁佛灯”,便是翰林饶鸣镐和举人饶溶所作。饶鸣镐,字苞九,号凤轩(1697-1751年)。1732年壬子科以中式笫九十名举人,次年连捷中癸丑科三甲进士。选翰林院庶吉士,特旨简放广西南宁府知府。饶溶,字席敦(1664-1738年),进士中书饶与龄之曾孙。其奋志于经籍,食饩胶庠,康熙癸巳万寿恩科举人。

举例:“东磔悬流” 水从石罅泻来清,东磔悬流漱玉声。小出东门闲伫立,晶帘一幅对山城。“神泉秋望” 汀流峰北古神泉,趁市鱼盐泊满川。最是尘嚣兼爽垲,夕阳红树水连天。“狮崖春花”嶙峋怪石锁溪门,溪畔形如狮子蹲。况复春来风景好,争红斗紫映朝暾。“湖山月舫” 湖光潋艳月澄波,共泛轻舟拾翠莎。醉上棋盘石上坐,南崖吹笛北崖歌。 “南华石洞”刹号南华不染尘,幽奇石室更宜人。当年欲种仙桃树, 赚得渔郎一问津。“古寺晨钟”岧嶤兰若耸江干,汀水潺湲槛外寒。昧爽一声钟渡水,兰舟客梦醒邯郸。“印江冬雾”天印山浮一画图, 更逢寒雾半江铺。雾中未解渔舟过, 听把金鳞唤酒沽。“茶岭松涛” 闲步茶山试觅茶,浓荫漠漠护人家。忽闻树杪清风起,疑是新烹雨后芽。

茶阳还有流传海内外的韶乐雅音“广东汉乐”。明嘉靖三十七年(1558)大埔最早的县志称:“埔之在潮弦诵媲邹鲁”,以后各个時期的县志同样载述:“埔之风俗,家诵户弦”。当時,茶阳饶氏科甲甚盛,士绅推崇汉乐。茶阳又是全县之政治、文化、经济中心。可以这样讲,“广东汉乐”主要是在茶阳饶氏族人的精心呵护下茁壮成长并发扬光大。莘莘学子们在苦读之余,需要音乐戏曲来调节一下疲倦的身心,祖上从中原带来的客家音乐“广东汉乐”便应运而生。城内众多饶氏祠堂那宽大的厅堂,便是读书赋诗、排演汉乐最理想的场所。粤东在岭南属于较晚开发的地区,地理环境山峻水急,国家权力无法完全控制县域社会,因而饶氏把宗族教化当作重要的辅助手段,多元的教育方式对县域社会风气的改变起到引领和促进作用。

(六)饶氏族事组织活动的社会影响。

早在明、清时期,为凝聚饶氏族人的心力,扩大社会影响,茶阳饶氏士大夫和乡绅们都会在饶氏权势人物的带领下成立族事管理组织。通过建立宗族来维护宗族利益,用宗族来表达士大夫的文化认同,选取懂族事、公正严明的老族人担任族长,凡族中有大事,均秉族老而后行。族老团结族人建宗祠、兴慈善、立祭田、管理都图里甲事务,聚众奉香灯以祭祀,族有吉事则合族以行庆贺,还以族产轮纳官府粮差,承当里甲户役。我们看到,在这样一个以饶氏士大夫文化价值和规范为主导的地方社会中,宋明理学已成为主流意识,他们倡导族人遵守古代宗法礼仪规范,维护了地方社会的平安稳定。

百尺古榕必有其根,千里汀江定有其源。茶阳饶氏宗族为感怀先祖,激励后人,每年都会定期组织族人春季祭祖祠、秋季祭祖墓的活动。

每年春节刚过,都会最先由“世魁祠”开始组织升灯拜祖,其他各房(支派分祠)也从年初五至十五日晚升灯拜祖。而十三日晚则是全体饶氏集中升灯拜祖的时节,当晚升灯拜祖,各房自行组织好彩龙、醒狮、花灯、锣鼓队伍,入夜后到大宗祠集中,到齐后按“礼、乐、射、御、书、数”六大房派顺序排列游行队伍,游行队伍首先由大宗祠(平阳堂)出发环游整个老县城,队伍最前面的有两面大对锣、鸣锣开道,然后就是一对“吉衍堂”的大红灯笼,其次就是祖上功勋匾额,公太神轿,紧跟在后的是各房的灯笼队,当年添有新丁的就在灯笼上写上“新丁”两字,各房都有妇女担榭箩,里面装满祭拜用的五牲、斋果、线香、宝烛、宝锭等,紧接在后面的就是彩龙、醒狮、锣鼓。环游队伍最多时“彩龙”有十三条之多,“彩狮”有团村青面狮,下马湖盖面狮,锣鼓有几十班,形成一个庞大的游行队伍,浩浩荡荡气势雄伟,游行队伍行至各条街道的店铺,都有饶姓梓叔燃放鞭炮迎接,场面热闹非凡。

环游全城结束后,回到饶氏大宗祠“平阳堂”前,各房派的龙、狮、进行轮动表演,锣鼓劲奏,烟花腾空,鞭炮震天。表演结束后便转入祭拜祖宗的仪式,首先在祖宗神位前摆好猪羊五牲、斋果等祭品,祭拜行礼前,男族老按高低辈份顺序就位,先奏乐、再由司礼生喊礼、读唱祝文,然后行香、祭拜,行祭完后放烟花、烟灯、鞭炮、龙狮齐舞、锣鼓齐鸣,最后在一片欢乐祥和、热闹喜庆的气氛中圆满结束。

秋季里,饶氏族人还是以上述形式,在一个时期内分别进行祖墓的祭祠活动。

如此大规模的春、秋两季大型迎灯祭祖和合族祭墓活动,在老县城从来都是最热闹,吸引乡民观众最多的活动,也是邑域统治阶层最为看重并常常亲自参与的宗族活动,早已形成了巨大的社会影响力。

(七)门当户对的社会影响。

在封建社会中,森严的等级制度导致士大夫阶层为了维护阶级名望,宗族权威及社会地位的长久性,常常会通过在本阶层内联姻的方式来加强本阶层的社会地位,扩大宗族的影响。茶阳饶氏士大夫深知门当户对的重要性和社会影响力,几百年中总是特别注意通过婚姻关系更好地维护饶氏宗族在当地的社会地位。据考此类事例极多。

举例:进士饶相之女嫁与福建按察副史黄扆之子。饶忠之女嫁与南安通判。饶与焕娶知县之女。饶墱之女嫁于四川按察副史吴与言之子。饶希敬娶按察副史黄扆之女。饶氏女嫁于本县大族杨氏所传之“一腹三翰院”的佳话更是名闻全国。

案头可供叙述茶阳饶氏士大夫们重教化、倡书礼、树仪型的资料还有很多。然笔者因文字水平不高,研究探索祖上功业的深度和广度不够,难免挂一漏万,加之篇幅所限,无法详尽地描绘出茶阳饶氏人文历史的全景图,期待以后有更多的饶氏文史研究者们进一步深入探讨并加以宣扬。

三、饶氏望族的人文历史千古流芳

粤东北地区现今居住着众多的客家人,客家先民本是中原华胄,他们来自黄河流域的中华文明发源地,具有较高的文化素养,虽经中原地区----鄱阳湖区域----赣东南----闽西辗转迁徙,但传统文化气质不变:讲礼节,重伦理,好学问,尚教育,敦亲族,敬祖先,隆师道。茶阳饶氏士大夫们正是这些儒家理学优良传统的传承和改良者,他们决不是那种“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”的人群,而是以造福乡里、保境安民、教育后人为已任的精英阶层,他们虽居江湖之远,常怀忠君报国之心。

故此笔者认为,早期大埔县域人文历史与茶阳饶氏士大夫们的言传身教有着极深的渊源。正是由一代又一代的饶氏绅衿士大夫们悉心经营,努力扮演“树仪型,胥教化”角色的一个大族,才将一个“人文尚借它邑”之地慢慢改变为崇文重教、科举兴盛的礼仪之域,客家人文圣地。

沧海桑田,世事如幻。朝代更替,唯人文历史留存。到茶阳看饶氏文化看什么呢?笔者认为有:“科举文化,祠堂文化,小城文化”。看“科举以兴族,祠堂以聚族,小城以安族”的人文历史。茶阳饶氏人文历史博大精深,灿烂辉煌,我们要悉心探讨、传承下去。

饶氏先贤们的隆厚功业千古流芳!直到今天,在原大埔县城茶阳,最为瞩目的古建筑仍然是明朝时竖立在县学宫前为饶氏士大夫树立的全国重点保护文物饶氏“父子进士(丝纶世美)”牌坊。几百年来,连同竖立在老县府衙门前的饶氏“南北地卿(两经联第)”牌坊(解放初期被拆毁),无不彰显着饶氏宗族在本地的声望和地位。

至今,每天都有许多海内外的游人慕名来到茶阳,参观考察饶氏人文古迹,这是不是可以说,茶阳饶氏人文历史还在起教化作用呢。

注:本文曾以《早期大埔人文历史进程与茶阳饶氏士大夫渊源初探》为题发表,现经多次修改,增加了较多的内容和图片,文中加粗斜字者多为老资料原文。

(供稿广东大埔/饶宝忠 责任编辑/饶旭华)