天下谱局与金华民间悄然兴起的修谱热

职业修谱人:寻根问祖,务必准确传承家谱文化

许健楠 陈倩 吴悠

国有史、地有志、家有谱,我国史学的三大支柱。即便是在现在,人们的宗族观念依然根深蒂固,比如碰到同姓氏的人,总会说一句:“五百年前是一家”,距离一下就拉近了。

春晚上,小品《不差钱》里有句台词:“我也有个姓毕的姥爷。”乐和之余,此话内涵多少是跟家谱文化有关。记者最近调查发现,在民间正有越来越多的人热衷于修撰家谱,许多金华人不惜耗资耗时找寻家族史,觅回逐渐淡出公众视线的这一传统文化。

有需求,就有市场,不知不觉中,家谱修订业开始走俏,职业修谱人也渐渐吃香了。

凤林王氏家谱时隔66年重修

“四世一品”出自王氏家族

今年5月,新修的凤林王氏家谱正式完工,共8卷,新增4593人。

“家谱是非物质文化遗产,是无价之宝,千万不能失传!”王胜年老人说。

澧浦镇蒲塘村王氏祠堂,从2006年开始修建,历时两年多,花费50多万元。

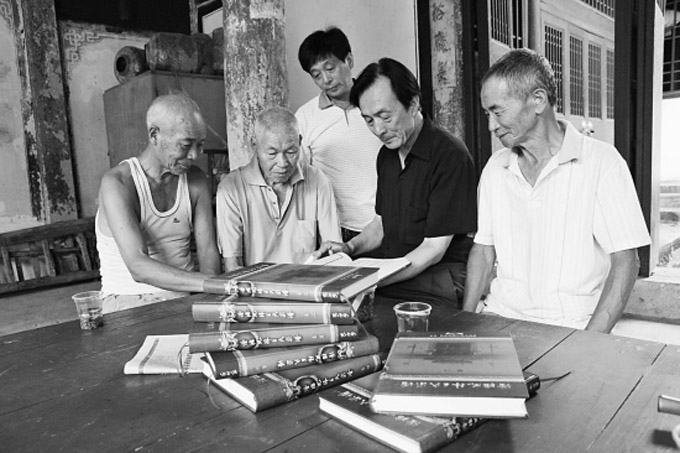

“没有家谱的祠堂,算不上一个真正的祠堂。”王胜年说。在修完祠堂后,蒲塘村便成立了修谱理事会,发动村民进行修谱。修谱理事会由40多个本村村民组成,其中包括了常务理事会的5名成员。他们利用业余时间,义务为蒲塘村做一些公益事业。

王氏家谱从1944年至今,已经有66年没有修了。由于中间断了很长一段时间,修谱工作比较困难。不过幸好老谱还在,有参照有依据。

从去年3月开始,修谱理事会就着手搜寻资料。修谱涉及4个村,总计4593人。这些人的资料,都需要理事会成员挨家挨户地寻访,涉及的内容比人口普查还复杂。

从凤林王氏的分迁图看,人口的分迁很复杂。一些外省的人,如果打电话、写信还联系不上,需要派人亲自上门。修谱历时8个多月。“这一次,我们在家谱上定下一个规矩,凤林王氏家谱10年一小修,20年一大修。”王胜年希望,修谱这件文化传承的事,世世代代做下去。

澧浦镇蒲塘村的凤林王氏宗谱,是以彦超公,即邠国公为一世祖的。在十二世世宗公的时候迁入蒲田村。

“凤林王氏家族诞生过四代官至一品,大家所说的金华‘四世一品’,就是我们王氏家族!”蒲塘村修谱理事会理事长王胜年说。

据了解,凤林王氏世祖王彦超的三儿子王槐徙居金华。九世孙王淮,官拜右丞相兼枢密使,封福国公,并赠其曾祖父王本为太师鲁国公,祖父王登为太师魏国公,父王师德为太师楚国公,均官居一品。

“你们看,南宋文学家朱熹还称赞过我们的祖先王淮!”在一旁的老人们不无自豪地说。在王淮的祖宗像上头,有一句朱熹的评语:奇英天赋,既粹且温。士民信服,惟妥真诚。诚宏功于社稷,贻德泽于后昆,非笃行敏学之纯,而能侪无于天庭。

此外,凤林王氏中,还有南宋状元王珑泽,光绪帝钦点的工部主事、凤林王氏第三十五世孙王廷扬,清朝、民国两朝当官的浮川公等名人。

王胜年说,凤林王氏家谱和传统的家谱有所不同。其一,家谱版式由最初的苏式、欧式转变成横排版式,方便查阅。其二,修谱过程中增加了一些内容。传统的家谱是不能出现女性的,而在凤林王氏的家谱中,女儿、媳妇都能上谱,充分体现了男女平等的原则。入赘的男子也能写入家谱。凤林王氏家谱,除了基本资料外,还插入了名人像、全家福。

家谱还分门别类,名人篇、人才篇等一目了然。

俗话说,“没有规矩,不成方圆”。每个家族都有自己的家训,整个家族的成员们共同的目标就是依照祖训使得家族兴旺。在凤林王氏的家谱中有这样的祖训:八禁。孝悌不敦、混乱宗支、婚娶不伦、无耻奸淫、穿窬窃盗、酗赌荡费、寻衅争讼和典守侵渔等,一旦触及,便会受到惩罚。以遵孝悌为首,禁止偷窃、奸淫无耻、寻衅闹事、酗酒赌博等等,在现代社会看来仍有其训诫意义。

职业修谱人:民间修谱隐患多多

保护文化不能成为糟蹋文化

最新的《蒲塘凤林王氏家谱》,最终出自金华天下谱局信息发展有限公司饶玉华之手。他将王氏旧谱和第一手资料结合,整理目录并装订成册。饶玉华就是一个职业修谱人。

饶玉华之所以成立一个修谱公司,还是因为看好这一行业的前景。他相信“盛世修志,望族修谱”这句话,如今太平盛世,在金华民间有修谱意愿的人越来越多。对于平民百姓来说,方志、正史并无记载,若要名垂后世,唯有家谱。

“和湖南、江西等地类似,金华人也比较热衷修家谱,村村镇镇都有家谱。上世纪八九十年代就非常盛行了。”饶玉华说。

不过,据他观察,民间修谱,良莠不齐。修谱的专业人士很少,一直以来,也罕有专门修家谱的机构。“在许多农村,有的老人缺乏专业知识,凭兴趣修谱,导致家谱内容、形式五花八门,不太规范。”

记者采访发现,家谱文化似乎是一门冷僻的学问,在金华的高校中,也没有见到有开设家谱文化的课程,而且这方面的专家教授,也不好找。

饶玉华看到过不少不规范的家谱,版式杂乱,且其中有很多字是异体字,错别字也不少。而且,大多数祖传家谱中的正文,并无标点符号,有些修谱人根据自己的理解,进行断句,就容易出差错。

一部新修的家谱,用纸竟是一堆复印纸,曾让饶玉华很无语。更让他感到痛心的是,不少村民认为,新谱修了之后,老谱可以不要了。使得原始的信息丢失很多,“殊不知,自己编修的新谱,可能会存在诸多差错,需要校对”。

和饶玉华一样,詹宣武也是一个职业修谱人。“凭着自己的兴趣赚钱”。看到别家的旧家谱,他就两眼放光,爱不释手。他告诉记者,修谱10多年,自己已经主持编撰了20多部家谱了。

据估计,在金华,95%左右的家族都已经修过新家谱。不过,他和饶玉华不约而同地认为,金华的民间修谱,问题很多,而且就体现在新修好的家谱里。

比如,许多新修的家谱和老谱一样,都是使用繁体字。“但是,繁体字在大众中的流行度不高。”詹宣武曾拿着一本宗谱,找人认字:“一个不太生僻的繁体字,10个高中生可能只有一个人认识。”

家谱中也常常会有错别字出现,如丁巳年的“巳”,往往会被误写为“己”或“已”。“丑”本是十二属相中“牛”的意思,在表示年份的时候,被用成了繁体字“醜”,两者的意思截然不同。

断句是修家谱过程中有一定的难度的环节,最好不要去断,即便要断,也要找有专业水平的专家来断。断句断错了,就会把原来的意义曲解了。“如果没把握,就最好不要断,班门弄斧可要不得。要不,美其名曰保护文化,就变成了糟蹋文化!”

家谱是老百姓史实的反映,也是记载方志、县志的来源。要了解史实,就要将家谱史料与方志、县志核对。“我们要修的是能流传千古的家谱。有些家谱,夸大其词,与史实不符。”

比如,“照磨”是古代官职的一种,相当于当今纪委里管文书、档案的文员。然而,家谱原本记载,“出仕漳州府照磨”,却变成了“仕漳州府”,到最后更是离奇成为“知漳州府”,愣是从一个小文员摇身一变成了知府。以讹传讹几百年后,假的也变成真的了。这就要求修谱者有严谨的态度,认真核对资料、史实,寻根问祖,务必准确传承家谱文化。

“谱是谁写的,或多或少会体现作者的个人意志、价值观。”詹宣武指出了这一规律。就好比现在的家谱,与传统家谱已经有了很大的改进,因为人的观念变了。

传统家谱中,男尊女卑的观念重,女子不得入谱,这就与男女平等的精神格格不入。许多新修家谱中,这条老例已做更改。比如《凤林王氏宗谱》、《石浦詹氏宗谱》允许女人上谱,破除了封建男尊女卑的思想。此外,入赘的男子,在孝为先的前提下,也可以自愿上谱。“三百六十行”,人人平等,只要遵守职业道德,无论是和尚、戏子,都能上谱。

这一系列修谱条例的更改,是编者们认识到了历史的局限性。需要不断地吸收新观点、新方法、新资料,才能增强新谱书的时代感和科学性。

图为王氏族人在看新族谱。

资料来源:http://epaper.jhnews.com.cn/site1/jhrb/html/2010-08/27/content_1179695.htm。